Updated on 1月 9, 2021

だれも知らないレオ・レオーニ展

Leo Lionni

@板橋区立美術館

こんにちは、matsumoto takuya です。今回は板橋区立美術館で開催中の『だれも知らないレオ・レオーニ展』をとりあげます。

レオ・レオーニという名前にすぐにピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが絵本『スイミー』,ネズミの『フレデリック』の著者と聞けば思い出す人も多いかもしれません。

日本では絵本作家として親しまれているレオ・レオーニはアメリカやイタリアではイラストレーターとして先に成功を収めたようです。

今回の展示会のテーマに「だれも知らない」という言葉が添えられているのは、『スイミー』やネズミの『フレデリック』といった作品と同時に絵本作家であるレオ・レオーニ自身にスポットを当てているために、そういうタイトルとなっているみたいです。彼がイラストから絵本を新たな表現の場に移したのはなぜなのか。彼にとって絵本は一体どういう意味を持っていたのか。彼の絵本に込めた想いとは一体何なのかといった。はたまた彼にとって芸術とは、そして芸術家とは何なのか。といったレオ・レオーニの内面に迫る展示がなされ、絵本の名作の背景にひそむ真実の一端が垣間見れる展覧会でした。

ちなみに、板橋区立美術館はレオ・レオーニとの繋がりが深く、この展覧会はレオ・レオー二の展覧会の締めにあたる催しだそうです。

わたしは彼の絵本の内容を展覧会で知って驚いたのは、温かい気持ちになれるのはもちろんのこと、大人であるからこそよけいにはっとさせられる内容だったからです。

今回は、レオ・レオーニの絵本の内容にどうしてはっとさせられたのか、その点をすこし探っていきます。

以下展示内容の一部を含みます。

絵本に込めた想い

彼の絵本はとても親しみやすく、愛らしくどこか生きている感じがするイラストのよってストーリーもすらすらよめます。しかし、今回の展示で個々の絵本の内容を眺めていると、その内容は、決して子供向けと馬鹿にできない内容になっていることがわかります。

例えば『フレディー』、『スイミー』、『ペツェッティーノ』、『コーネリアス』は自分の個性を大事にして、世界と関りを持っていくお話です。いいかえれば、自分が唯一無二の個性を持った存在に気づき、その個性をもった自分として世界と関係を再び結んでいく物語といえます。

物語は、主人公がまず、自信が個性を持っている存在であるという現実を受け入れるところから始まります。今までいた同じような仲間からその個性を無視されたりバカにされる孤独を初めて経験し、主人公は勇気をもって一度その群れから離れる自分の目で世界を観るようになります。そして自分と世界を受け入れていく中で自信を深め、元の仲間のもとにもどり個性を生かし仲間と協働すろことでそれまで解決できなかった問題を解決できたり、仲間の関心を閉じた世界からより外に関心を促したりできるようになり物語の幕を引きます。

ここには、とんでもない人生訓が込められています。

例えば、恋とは違う概念に「愛すること」がありますが、それをするには相手を尊重できる力が十分なければできません。そして尊重は相手らしさを認識できて初めてできることです。相手らしさに気が付けるには自分が自分の個性に気が付いてなければできない。つまりみんな同じだろうと思っている段階では、内実のともなった尊重ができませんし愛することもできません。尊重のない社会では、心の温かさや他者や世界へ関心がうごかない。愛することの反対に無関心がありますがそういう状態になってしまう。それでも快適な「社会」があるではないかという人がいるかもしれませんが、その社会にいる人の中に「心」がなかったらなんも意味がないでしょう。この物語にはこういった本当の絆がどういったものなのかが語られているのです。

また、民主主義が機能するのも実はこの点にかかっています。人類は違いとの出会いによって文明や文化を発展してきたわけですから。

レオ・レオーニは彼の物語のメッセージを身をもって生きた人です。物語の主人公の境遇、言葉、悩みはレオ本人が経験したことから紡がれた言葉たちだったわけです。口ではいくらでもいえますが、彼のように実際にその困難に向き合いごまかさず実践してきた人が言う言葉には説得力と労りのようなものが感じられます。

彼は、このようなメッセージを伝えることができる職業が芸術家だと考えていたようです。彼は当初イラストを仕事にしていました。なぜ彼はイラストから絵本に制作の場を移したのでしょうか。

「イラスト」とアートは別物ではないが・・・

そもそもイラストってアートっぽいイメージがありますが、レオ・レオーニがいったいどういう姿勢でイラストに向かあっていたのかを起点に考えるとこの2つは別物なのかもしれません。彼がイラストレイター時代の展示を見るとno.04-42「ニューヨーク近代美術館開館25周年ポスター」、no.04-45「ニューヨーク近代美術館 30周年記念 展示会図録「The Family of Men(人間家族)ハードカバー版」、no.04-47「アルコア 雑誌広告」などは、今見ても斬新で創造性があり、時間の流れに耐えうる味わいがありました。

しかし、上述のとおり彼は1960年代後半にそんなアート性のあるイラストの世界から絵本を活躍の場に切り替えます。その理由はその頃からマーケティングが台頭してきて、彼が思うアート性、メッセージを残せる裁量がイラストレーターにあまり残されていないと感じたからだそうです。彼は、当時のイラスト中に創造という思想が表現できる裁量があったからこそやりがいを見出してたのです。(ここでいう思想はおもに、作家の感じたこと、思い、それをもとに考えたものです。)

商いと「つまらない」イラスト

マーケティングがもはや主人となったかのような現状の商業イラストはどうでしょうか?主に日本の現代演劇ポスター収集・保存・公開プロジェクトを行っている笹目浩之氏によると、年を追うごと演劇ポスターの沈滞ムードが漂ってきていたらしいのですが、それは「90年代に入って劇団とは名ばかりのプロデュース形態が増え、演劇に経済論理が持ち込まれた影響だ」笹目浩之『寺山修司とポスター貼りと。』より引用)と語っています。現代の商業イラストの置かれた環境は1960年代よりもくらべものにならないほど経済原理であるマーケティングが加速しています。きれいである、または、目の引くが心にとどまらない一過性のデザインが溢れている現状はイラストレーターの質が落ちたというよりも、イラストレーターという職業で実現できる創造性がマーケティング原理により限りなく狭くなっているからかもしれません。

そんなわけで彼は自身の能力で社会と折り合いをつける場所としてイラストではなく絵本作家を選らんだというわけです。

経済は私たちが接している一つの面にすぎない。お金は心の、つまり愛することの代用はできないということを、批判ではなく喜ばしいことを肯定するかたちで、偏ったものの見方を提示するレオ・レオーニ。かっこいいわけです。

今回はこの辺で、お付き合いありがとうございました。

「だれも知らないレオ・レオーニ展」

[場所]板橋区立美術館

[開館時間]9時30分~17時(入館は16時30分まで)

[期間]2020年10月24日(土) ~2021年1月11日(月・祝)

詳しくは公式サイトにて

Updated on 1月 9, 2021

『うつくしい人』ブックレビュー

book review

こんにちは、matsumoto takuya です。今回は、人気作家の西加奈子さんの著書『うつくしい人』のブックレビューを書いてきます。

読んでいて苦しくなるのだが引きこまれる序盤

主人公の百合は、アラサーで比較的「成功」を収めたてきたという自負をもった女性だ。ここでいう「成功」は他人からみて評価されるであろうものをある程度獲得してきた、ことで得られる「成功」だ。彼女は他人の評価をよりどころにして、人生を選択してきたのだが、その実情は選択肢などなく、そうすべきという「恐れ」に決定権を握られている。そこには「自分」しかおらず「私」がいない。彼女の自分への見方は当然他人にも及ぶ。他人を観察し評価の裁きを下す。

一言でいえば嫌な奴だ。けれど自分に「幸せなのだ」と嘘をつかないだけ誠実でありまともだとも思う。この百合と同じような部分が自分の中にあること見認めざる負えない。だからこの本を読んでいて苦しくなるのだけ引き込まれてしまったのだ。とても他人事だとは思えない。

自分に本当の意味で自信がなく、外からの評価におびえ委縮し、それを恐れ行動を支配されてしまう。何とか「成功」、努力して手に入れ身にまとうも、思っていたような満足感はなく、しかも持続せずむしろ窮屈になり、なんとか、「成功」できていない人達を見下し、彼らよりマシだと優越感でごまかそうとする。そして、また次の「成功」に振り回されていくがやる気がでてくれない、、、可哀そう、苦しい、というかこれってわたしだ。

男も女も同じ人間

わたしはしばらく、女性は百合のような生き方をしていても壊れるほどには苦悩しないのではないかと思っていた。大人になっても「女子会」などをして群れることにむしろほこりを感じているように見える。仲間外れにされないための演技もあまり葛藤がない女性が多いように私には映っていたからだ。でもこの物語をとおして男も女もあまりこの点は変わらないことに気が付かされる。もちろん人によるだろうけど、、、作者の西加奈子さんは当時の心境をあとがきでこう書いている。

執筆にかかった当時、わたしはこころの表面張力がぱんぱん、無駄な自意識と自己嫌悪に苛まれ、うっかり傷つく中二病状態が続いていた面倒な三十路女性で、些細な出来事を敏感に受け取り、、、、

『やさしい人」あとがきより引用

主人公百合は彼女の当時の心境を投影していたとも文庫版あとがきに書いていた。そもそも、この本を手に取ったのは、見出しに「他人の目を気にして」と文庫の後ろに書いてあったことが気になったからだ。今の西加奈子さんは内なる自信をひめた動じない女性のイメージがあったので少し意外に感じ手に取ったのだ。そして「ああ、こういう部分があるのは彼女も同じなのだな、とほっとしている自分を発見した。ここに仲間がいたと。

中二病という言葉を耳にするとき

そもそも、この「中二病」という言葉は結構厄介な言葉だと最近思う。自意識過剰もしくは無知で夢見がちな状態という嘲笑的な意味のこの言葉は、人生がいい時期であることしか想定していない。例えば、主人公の百合のような今までの生き方を見直そうと思い始めるほど苦しいとき、病気で何らかの後遺症が残り今までの自由が失われた人や、大切な誰かと別れたり失ったりしたとき、中二病にならない人がいるだろうか。

生きていれば、こういういいとはいえないセンシティブにならざる負えない「いっぱいいっぱい」な時期がある、というか定期的にくる。苦しんでる人をそれ以上否定しても仕方ないと思うのだ。だいたい見下している時にしかこの言葉はつかえない。

くわえて、大人になって何か新しいことや始めたり、遊びを始めようとするときもこの言葉は呪いのように響いてきて、やる気がそがれる。

得られるものは言った人が得られる優越感くらいだろう。

「うつくしい」とは何なのか?

話を、『うつくしい人』に戻したい。読んでいて自分を重ね、いたたまれなくなったからこそ、終盤の転換は嬉しくなった。外は相変わらず青みががった曇りなのだが、それ以上に薄暗い建物から出てきたので光をより強く感じるときのような明るさなのだが、読んでいて救いがある。百合が自分とは正反対(に百合には映る)なふたりの人物との出会いによって変わっていく、もしくは変わるためのヒントをつかむ方向に進んでい展開は今までのかさかさ感とはうってかわって潤いが感じられた。

「成功」だけではわたしたちは満足できない、そこには「うつくしい」と感じる「私」が必要なのだ。周りがどういおうが「私」が美しいと感じたもの、この喜びがおしえてくれる価値こそ僕らを満足させてくれる唯一の物なのだということに改めて教わった気がする。

ふと、世界的ロックバンド「oasis」の「Important of being idle」の歌詞が頭に浮かぶ

I can’t get a life if my heart is not in it

oasis:important of being idle より引用

そこに、うつくしいと感じる「私」がいなければ、「成功」していようと人生と呼べないのだ。

『うつくしい人』

著者:西加奈子

発行:幻冬舎

Updated on 1月 9, 2021

『宮廷画家ルドゥーテとバラの物語』展

The Official Court Artist Redouté and His Roses

@八王子夢美術館

こんにちはmatsumoto takuya です。今回は八王子夢美術館で開催中の『宮廷画家ルドゥーテとバラの物語』展についてとりあげます。

ルドゥーテは「花のラファエロ」「バラのレンブラント」と称えられる、18世紀のフランスでルイ16世王妃マリー・アントワネット、ついでフランス革命後にはナポレオン皇妃ジュセフィーヌに仕えた宮廷画家です。スティップル・エングレーヴィング(点刻彫版)という高度な銅版画の技術と、丹念な手彩色により植物の博物図鑑を芸術の域まで高めた人物です。

ボタニカル・アートというジャンルがありますがその古典ともいうべき作品群が贅沢に味わえる展覧会です。彼の雇い主であったマリー・アントワネットやジョセフィーヌとの物語や時代背景を解説しながら、様々なバラの名画をみていくと、それぞれの絵画が描かれたバラが、純白の小娘や淑女、といったような表情を持っていることが見て取れ不思議な気持ちになりました。ルドゥーテとマリー・アントワネット、ジュセフィーヌとの関係や時代背景からくる物語も紹介されており激動と優雅が共有したフランスの歴史を楽しめる展示となっていて、絵画鑑賞以外でも楽しめる展覧会となっていました。

彼の絵は今日の写真が発達した現代においても、図鑑の挿絵にとどまらない普遍性、美しさがあると思います。それにしても、シンプルな花の絵で、どうしてここまで深みのある美が表現できるのでしょうか。ルドゥーテのバラの絵の秘密をほんの少し探っていきたいと思います。

隠された幾何学

この展覧会では、彼のバラの絵を見ていく中で、彼の好む構図のようなものがあるのではないかと思いました。というも、いいなと思う絵の構図がどれも似ていたからです。

例えば、画面に縦2列横4行の線で罫線を引いた時、12個の四角形が画面の中にできます。その六つの四角形を、一定の規則で分割する線のを引いた時に、画面の中に一定の秩序をもった幾何学が現れます。この秩序をもった幾何学に沿う形でバラが描かれているような気がしたのです。この二次元の平面の絵に、幾何学模様が隠されていることが、バラの絵にどこか見えない奥行きのような印象を見る側に与えているのではないかと私は考えます。

勿論、そうでない作品もありましたしこれが全てではありません。これは一つのものの見方という意味です。こういう構図が隠されているかもしれないという視点で鑑賞すると、絵画鑑賞に一味ちがった探求の面白みが加わるかもしれません。

以上、『宮廷画家ルドゥーテとバラの物語』展についてでした、お付き合いありがとうございました。

『宮廷画家ルドゥーテとバラの物語』展

[会期]2020/9/18(金)〜2020/11/8(日)

[開館時間]10:00〜19:00 入館は閉館の30分前まで

[休館日] 月曜日 ※ただし、9/21(月・祝)は開館し、9/23(水)が休館

[主催]公益財団法人 八王子市学園都市文化ふれあい財団

(八王子市指定管理者

[監修]コノサーズ・コレクション東京

[協力]株式会社青幻舎プロモーション

Updated on 1月 9, 2021

竹内栖鳳≪班猫≫アニマルパラダイス 展

@三種美術館

こんにちは、matsumoto takuya です。今回は三種美術館で開催されている「竹内栖鳳≪班猫≫アニマルパラダイス 」展にいってきました。

竹内栖鳳は近代の京都画壇を牽引した日本画家で、動物に対しての愛情が深く、多くの動物の名画を残しています。中でも、1924年(大正13年)に作成された『班猫』は、かれの代表作で重要文財にも指定されています。

今回、その代表作『班猫』が約4年ぶりに特別公開されており、さらには竹内栖鳳の動物画17点が公開されています。また、彼に学んだ、西村五雲、西山翠しょうをはじめ、上村松篁ら京都画壇を代表する画家たち、小林古径ら東京画壇を代表する画家たちによる生き生きとしたときにユーモアある動物画が一堂に展示されています。

画家が動物をどのような眼差しで眺め、その心に訪れたイメージと絵画表現とどのように関係づけているのかといったことが感じ取れる、優しく奥深い展覧会でした。動物好きにはとくにおすすめの展覧会だと思います。

名作が連なる展示の中で、竹内栖鳳の『班猫』は正直別格でした。その気品、「生「」を感じさせるエネルギー、神秘性、シンプルさといったものが描かれた一匹の猫からはっきりと感じ取れるから不思議です。もし世界の古典と呼ばれる絵画と並列展示することが仮にあっとしても、この一枚はけっして引けを取らないと思います。

いったいどうして人はこんな絵が描けるのだろう、という素朴な疑問をここでは、少し掘り下げていこうと思います。

以下、展覧会の内容を一部含みます。

動物画家の眼差し

竹内栖鳳の『班猫』の内容に踏み込む前に、まず、鳥の絵を得意とする京都画壇の上村松篁の言葉に注目したいと思います。展示会では彼の代表作とともに彼の言葉が紹介されていました。ざっくりとこんな感じでした。「鳥の顔にも人相のようなものがある、それは観る人の眼差しであり、その人の心のありようでもある。わたしは人相の良い鳥を描きたい。」彼の描く鳥の描き方は写実的です。しかし鳥嫌いのひとが怖がる「鳥目」が放つ非情さといったものはあまり感じられず、むしろ親しみを感じました。これは、彼が「人相の良い鳥」をモデルにして描いているからだといえます。鳥に人相を見出す眼差しによってえらばれた「人相の良い鳥」だったから、かれの絵に描かれる鳥の絵は愛されたのではないか。いいかえれば、動物の顔の中にさえ「人相」のような繊細な違いを見分けることができる画家の心の豊かさと、いいと感じさせる「人相」をもった動物の出会いが、絵を名画にさせる前提だと考えられるのです。いいモデルを見出すことこれがわたしが言いたいことです。

しかし、いいモデルなんて早々に出合うものではありません。それに、注意を払ってみていないと動物の「人相」の違い見落としてしまうはずです。このいいモデルを見出す条件があるのではないか。

動物への愛

わたしは、当たり前だと思いますが動物への愛だと考えます。人相がいい動物だけでなく動物好きは基本的に「人相の良しあし」に関わらず動物であるだけで精力的に見てしまいます。そして、「人相」のいいとはいえない動物をたくさん観察していきます。これがおそらく「いい人相」の動物て出会う準備となっているのです。なぜなら、たくさんのパットしない、「人相」をみつづけていくので、「いい人相」の動物と出会ったとき、その高低差を意識できるので「いい人相」とであったことが分かるからです。この準備は、動物への愛がないとできないことです。少なくとも動物表現で名作を想像するにはこの動物への愛が不可欠だということです。

ここで話を、竹内栖鳳の『班猫』に移します。

名作は奇跡的な条件のうちに

『班猫』のモデルとなった猫と竹内栖鳳は静岡県の沼津で偶然出会ったそうです。その時彼ははっきりとその猫の「人相」の良さに気が付いたとあたしは思います。愛する動物の中で、最高の「人相」をもった猫にであった動物表現者が、その猫を丹念に観察し、写生し作品に並々なぬ集中をもって制作に取り組むであろうことは容易に想像できることです。『班猫』は、画家の先天的な感受性、愛、そして技術的な後天的な努力、さらには運命が一致した奇跡的な条件の中で描かれたということです。

今回はこうのような視点で『班猫』をみていきましたが、名画とは奇跡的な人智を超えた条件によって描かれているのかもしれません。そう考えれば、絵画の言葉では表し切れない魅力が宿るのも不思議ではないと私は思います。

以上「なぜ『班猫』はこうも魅力的なのか「」についての考察でした。お付き合いありがとうございました。

「竹内栖鳳≪班猫≫アニマルパラダイス 」展

[会場]三種美術館

[会期] 2020年9月19日(土)〜11月15日(日)

(状況により変更する場合があります)

[時間]午前11時〜午後4時 (入館は午後3時30分まで)

[主催]山種美術館、日本経済新聞社

Updated on 1月 9, 2021

ピエール・カルダン 『ライフ・イズ・カラフル!!』

cinema review

こんにちはmatsumoto takuyaです。今回は、伝説のファッションブランド「ピエール・カルダン」を生んだ、巨匠ピエール・カルダンを、彼のドキュメンタリー映画『ライフ・イズ・カラフル!!』を手掛かりにとりあげていきます。

映画『ライフ・イズ・カラフル』公式サイト

ピエール・カルダンはファッション界で一帝国を築き上げた人物です。当時のフランスのファッション業界はとても狭い世界で、新鋭デザイナーのブランドが既存の会社のブランドと肩を並べることは難しい状況でした。そんな状況下で、個性的な想像力と類まれなる行動力で今の地位を開拓しながら築いったのがピエール・カルダンという男です。それに加えて、かれは何かの後ろ盾によって成功していったタイプではなく、自分の力でやりたいことを社会に沿って実現していった稀有な人物でもあります。

今の日本で何かしら、「壁」を破りたいと思っている人にとっては、彼を知ることは何かしらの「行動」するための嬉しい発見があるかもしれません。そんな謎に満ちたピエール。カルダンを彼の映画『ライフ・イズ・カラフル!』を手掛かりに少し深堀していきたいと思います。

以下内容を含みます。

協同の場を生み出す情熱

彼の想像性や行動力は既存の方法を変えることでファッション界の反発を招くこともあったそうです。それでも彼は、仕立て屋での修業時代をはじめ、ディオールで仕事をし、自らのブランドを立ち上げ仕事をしてきました。彼が映画で「ピエール・カルダンはデザイナーの名前であって私一人ではない、多くの人と一緒に仕事して成り立ってる」ようなことを言っていましが、彼は決して孤立していたわけでなく、多くの人と仕事をやってこれたし、むしろ多くの人と仕事をうまくやってこれたから成功したのです。

彼のような、若くして自分の意見を上司にはっきり言う人物、旧陣営が慣れ親しんできた方法から有効だとしても未知な方法に変えようとする若手がいたら、日本ではどんな反応が返ってくるでしょうか。かなりの生意気な奴、面倒を持ってくる奴とやっかまれるでしょう。おそらく彼が仕事したフランスでも同じようなことはあったと思います。しかし、大きな違いは、彼が衣服に対して情熱があり、同じようにパリのファッション業界で働く人もファッショに情熱があったという点です。

カルダンはあくまで、ファッションへの情熱から既存のものに捕らわれない柔軟なアクションをしていきます。その上司や同僚、もしくは提携者もファッションについて情熱があるので、個人的に彼が気に入らなくても感情に支配されないでいられたのだと考えられるのです。同じものを愛し、そのために仕事をしていることか生まれる連帯意識が彼の仕事の成功の大元の要因だったのではないでしょうか。

個人として生きることは、集団で働くことを一概に妨げるわけでなく、むしろ個人から生まれる愛情によって連帯でき、他者と協働でき、社会と結びつくことができるわけです。

仕事と労働

この映画『ライフ・イズ・カラフル』を観ていて思うのが仕事という言葉には質的に二つの意味があるのだということです。96歳のカルダン(なんとまだ彼は現役です)はインタヴュアーに若さの秘訣を尋ねられ「仕事」と答えます。しかし「仕事」は必ず私たちの活力になるのでしょうか。まわりを見渡してみると一概にそうではないとわたしは思います。

「仕事」という言葉に彼込めている意味と、わたしたちが思っている「仕事」に込めている意味に質的な違いがあるように思えるのです。

特に情熱はなく言われた通りの内容をこなす、もしくはある程度は専門性があっても代替が可能な仕事は仕事というより「労働」に近いと思います。では「仕事」とはなんなのかというと、情熱があり何らかの創造を行なうことだと思います。もちろんこれは、認識を助けるための区別であり、現実は仕事という言葉の中に「仕事」と「労働」の両方の要素が混在していると思います。

ただ、少なくとも、働いている人が必ず全て彼のいう「仕事」をしているわけではないということです。

世界に情熱を見出した度合いで行動できる

総合芸術である舞台へのあこがれ情熱。これが彼をファッションへと導き、同じファッションを愛する人たちを引き付け、彼を導き、行動の原動力となっています。このからのうちから生まれる原動力が、かれの行動を支えています。このかれの「うち」から生まれる点ポイントです。

いやいや、私にはそんな愛するものなんてない、という人は多数派だと思います。その生活に特に不自由も違和感も感じていないならばそれは問題はないことです。ただ、虚しさをかんじたり、「壁」をやぶりたい人にとっては情熱が、世界についてなにがしかの喜びを見出すことがとても重要だと私は思います。なぜなら、世界にたいして見出した喜びの度合いで、その人は活躍できると思うからです。ピエール・カルダンはこの世界に対する喜びをしっかり見出せていたから、たとえまだ何も成し遂げていなくても(彼は裸一環で服飾業界にはいっていきます)、大きな失敗をしても(彼はいつも成功していたわけでななかったようです。)エネルギッシュに行動していくことができたのです。

必要な遠回りとしての「自分探し」

でも、いざわたしの好きなものって何なんだろうと、立ち止まり向き合おうとしてもおそらくうまくいきません。いままでそういう内省的な能力を十分使ってこなかったので、その能力がすっかり退行してしまっているからです。それにくわえて「自分探し」といわれるものは、模範解答がないので、マネするわけもいかずすぐに答えでません。

それでも、ピエール・カルダンがしてきたように「行動」できるかどうかが重要だと思います。たとえ、愛する対象がこれだとすぐに見つからなくても、自分の心にチューニングを合わせながら、アンテナをはって生活することは、すでに主体的なの能力を使っています。能力は使うと必ず発達していくものですのでそのうち見つかると思います。

人生を「カラフル」に

この映画のタイトル「ライフ・イズ・カラフル」に戻ってまとめたいと思います。人生に彩を与えるものは、心です。それは結果として成功から得られるのにではなく、自らの心が生きるように選択してきた行為の過程に生まれるものです。それは行為の過程の中にあります。

彼から学べることは、自らの心から生まれる(喜び)愛に沿って勇気をもって社会で行為していくことで人生に彩が添えられるということだといえるかもしれません。

以上、ピエール・カルダン 『ライフ・イズ・カラフル』レビューでした。お付き合いありがとうございました。

「ライフ・イズ・カラフル!未来をデザインする男ピエール・カルダン」

監督:p.デビット・エバーソール&トッド・ヒューズ

2019/アメリカ/フランス・101分

現代:『HOUSE OF CARDIN』

翻訳:古田 由紀子

後援:在日フランス大使館

Updated on 1月 9, 2021

映画「ポルトガル、夏のおわり」レビュー

cinema review

こんにちは、matsumoto takuya です。今回は、映画「ポルトガル、夏のおわり」をとりあげていきます。

映画「ポルトガル、夏のおわり」は、第72回カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出作品で、主演をフランスの女優イザベル・ユペール、監督は『人生は小説よりも奇なり』を撮ったアイラ・サックスです。公式サイトによると、アイラ・サックスの前作に惚れ込んだイザベル・ユペールが自らラブコールを送り、それを受けた監督がユペールのために書き下ろしたのが本作だそうです。

内容は、個々人の心を尊重することを前提とした文化の中で引き受ける孤独と、その孤独を前提にするからこその苦悩や、愛が語られています。主人公フランキーを中心にした家族の物語なのですが、それぞれの登場人物がお互いに関係の中で影響をあたえながら進んでいく家族劇なのに儚くも美しい世界観の映画です。

映画の舞台は、ポルトガルの世界遺産の街シントラ。この地は、かつてイギリスの詩人バイロン卿が「この世のエデン」と称した地として有名です。エンディングでは儚く繊細な物語とシントラの絶景がシンクロしているような映像は、伝えるためのうまい言葉が見つからないほどいいものでした。世界は美しいんですね。

ところで、わたしは時々、ごまかしの少ない西洋の映画を見るたびに、日本人とはどこか違うなと感じます。家族愛にしても、男女間の愛にしてもです。それはどうしてなんだろう。ここでは、西洋の人間関係と日本人の人間関係の違いついて「映画「ポルトガル、夏のおわり」と関連付けながら少し探っていこうと思います。

以下内容を含みます。

名目と実質

わたしたちは、住む家も、衣服も、都市も、ほとんどが西洋化されています。小さな違いを除けば社会制度もほとんどは西洋のシステムもとにした社会制度の中で暮らしています。なのに、どうしてわたしたち日本人と西洋の人間現関係が違うなどということを言い出すのか、といぶかしく思う方がおられるかもしれません。

しかし、例えば、欧米圏の友人をもったり、その地で生活して人間関係を築いた経験がある人は、それまで感じなかった違和感というか、距離感の取り方の違いを感じるようになった人は少なくないと思います。

役割の前に一人の人間として

映画の中で、フランキー(ユペール演じる)は、よかれと思って家族を思い通りにしようと目論むとても強情なところがある女性です。彼女もそのことに半ば自覚的です。夫は彼女のそんな不完全な部分も含めて妻を愛しているのですが、決して尻に敷かれている様子はなく、彼女から彼への敬意のようなものさえ、愛情表現の中でみてとれます。

また、ユペールの夫の娘(連れ子)の築いた家庭の親子関係もそれに近いものがみられます。中学生の娘は両親の離婚の問題にたいする複雑な想いを抱き苦しんでいるのですが、しっかり母親に想いを伝えます。母親自身も、娘の核心を突く言葉に動揺するのですが、親としてのお決まりの対応ではなく、彼女の言葉で娘に向き合っています。

この二つの例で何が言いたかったのかというと。対等な関係があるということです。ここでは管理する「親」の属性、管理される「子」の属性母親のまえに一人の人間としての関係性が築けているかが重要になっている。パートナーに対して束縛もない。プライベートな領域ではこの、一人の人間として関係を築くことがとても大事にされている。なぜかといえば、愛されるとすれば親や夫や妻という役割ではなく、その人自身だからです。それは言い換えれば、相手の独自性をみとめ独立性を侵さない配慮が重要になっています。

日本だったら、どうでしょうか。大概は子供がこんな態度をとると、「親に迷惑をあまりかけるんじゃないよ」というありがたくないアドバイスを頂戴することが多いと思います。パートナーとの関係では依存が愛と混同されているケースも多いのではないでしょうか。

そもそも「一人の人間」とは何なのかといった疑問がわいてきます。

アイデンティティとは

心理学者で京都大学名誉教授、元文化庁長官であった河合隼雄は著書で、西洋人の人間関係をはアイデンティティを前提といていることを指摘し、そのアイデンティティをこういっています。

”(アイデンティティとは)(筆者が加筆)私はわたしであって、私以外の何者でもない。しかし単にそれだけではなくて、わたしはわたしであって。私以外なにものでもないことを、私がちゃんと感じ、私がそれを自分の心にはっきりと収めることができる。主体的にちゃんと自分のものにできているかどうか、というふうに言っていいと思います”

河合隼雄「心の最終講義」新潮社 262項より引用

つまり、西洋人はわたしという「一人の人間であること」が非常に大事なよりどころになっている。自分のほうをおろそかにしすぎて社会の型に早くはまった人生は、愛することできなくなってしまう問題をはらんでいることを彼らは文化を通して知っています。あとで困るとは、仕事もあるし家もある、一応体裁に必要な家庭もち、食べるものにもこまらないけれども、心がまったく満たされない、やりたいことも自覚できる内省力も育たず退行し、こんなもんかと無気力になってしまうことが多かったということです。

わたしの感覚では、人から見て「成功」していれば、全員が「幸せ」だと思い込めた時代はもう過ぎてしまったような実感があります。どちらか一方が良いという話をいいたいのではなく、個人の領域と社会の領域はセットで必要だと思うのです。

話を映画に戻します。フランキーをはじめ、登場人物は、自分をよりどころにし、自らが見出す愛の程度によって愛する人をうけいれようとしますが、対等に思いを言う分、相手が自分とは違う心をもった他者なのだということ、つまり孤独であることを実感します。わたしをよりどころとして生きるとは、自分が他人と取り換えがきかないことを自覚するということです。そして、その別の言い方が孤独をひきうけることなのです。

孤独と愛

わたしが唯一無二の存在ならら、近くにいる人も個性をもった一人の人間であり唯一無二の存在、つまりは孤独なのだということに気が付けます。しかし、映画をみてもわかるように、彼らは孤独のなかで悩みながら各々が自分にできることをしているのですが、決して孤立しているわけではありません。孤独の重圧のなかで、同じように孤独の重圧を生きている他者を発見することで、同じ孤独の重圧を背負っていけている中で愛おしさのようなものが二つの孤独を引き付けるからです。わたしはこれが、おそらく依存、性欲、支配欲といったものではないもの、つまり愛ののではないか思います。

フランキーと夫ジミー、元夫ミシェルの関係、フランキーと友人アイリーンの関係、フランキーと息子ポールン関係、フランキーの義理の娘シルヴィアとシルヴィアの娘まやとの関係の中にそれがみてとれます。

映画の中で、フランキーの決して快くない目論見のせいで友人アイリーンは振り回され彼氏とは結局別れてしまう展開がありますが、それでも、彼女は病気のフランキーに親身になります。二人の間に、上辺でない友情、愛があったからです。この視点で見ると、西洋人が年齢という属性に縛られず、愛や尊敬をもとに友情を結べるケースをよく見聞きするのもうなずけます。

孤独は孤立とちがい、その重圧と寒さがある一方で他者への関心や尊敬、愛おしさ、といった主体からうまれる自発的な愛によって温かさが用意されているようです。

自他の区別と依存しない関係

話を、今回の問いである、西洋の人間関係と日本人の人間関係の違いについて戻し、まとめたいと思います。その違いは、「私」をよりどころにするがゆえに、私とはちがう他者の存在を認識できていること、いいかえれば孤独を受け入れているところにあります。そしてその孤独の受容が同じように他者が個性を持った存在、つまりは、孤独であることに気が付けることで、自発的な興味や尊敬、共感といった自発的な感情をもとに関係を結べるかどうかにあるとわたしは思います。

言い換えれば、孤独を受け入れられないと、自分であることが不安を解消したいという受動的な動機で、関係がつくられてしまう。安心は得られても、いつ見捨てられるかもしれないという不安があるので、束縛や迎合といった愛とは逆のベクトルの欲望にとらわれてしまうことが少なくない。井戸端会議の内容がほぼ、噂話、悪口であり、かりにいいニュースであっても聞いてないよと思ってしまうのはそのためかもしれません。

このかもしれません、あたりで今回はやめておこうとおもいます。

注)もちろん日本人の中でも素敵な人間関係を築けてらっしゃる方もいらっしゃると思いますよ。

以上、映画「ポルトガル、夏のおわり」レビューでした。おつきあいありがとうございました。

「ポルトガル、夏のおわり」

劇場情報はこちら

Updated on 1月 9, 2021

「モノクロームの冒険」展

~日本近世の水墨と白描~

@根津美術館

こんにちは、matsumoto takuya です。今回は南青山にある根津美術館で開催中の「モノクロームの冒険」展をとりあげます。

水墨画を知っている人は多いかもしれんせんが、白描について知らない人が多いかもしれません。展覧会の解説によると水墨画は書道から派生し、筆の特性を生かした線の勢いや濃淡で描かれるのに対して、白描とは書道伝来以前からあるもので細い線で描かれた絵のことだそうです。

この展覧会では、日本画の水墨・白描の国宝級の古典にふれあえると同時に、古今東西の仏の石像、そして、古代中国の青銅器に出合えることで、日本の芸術が中国との関係で影響を受け発展してきたのかを重要文化財に指定されている古典アートでみることができ、世界とのつながりを実感できる内容となっていました。

モノクロームの絵にはどこか不思議な存在感、奥行きを感じます。それは一体なぜなのだろうか。ここでは、そのあたりを今回の展覧会と関連付けながらすこし探求していきます。

白と黒の絵

写真にしても、同じ印象を受けるのですが、モノクロームにはカラフルな絵には見られない存在感があります。単純に考えるとカラーのほうが、たくさんの色を使っているのだからリッチな感じがするだろうとおもうのですが、美術館に展示されるようなモノクロームの名作を見ていると単純にそうとは言い切れない。これは考えてみれば不思議です。

モノクロームの代表的なトーンは白黒モノトーンです。私たちにどこかリッチで締りのある、スマートな印象をうけます。水墨画、白描画も基本はモノトーンなのですが、黒という色を考えてみると、これもまた不思議です。黒歴史、暗黒時代、「あいつは黒だ」といったセリフ等、忌べき言葉でして使用される一方で、クレジットカードの最上位のカードは「ブラックカード」と呼ばれます。黒という色は相反する様々なものを象徴する色として使われていることがわかります。黒という色は、私たちに無限の想像を許していくれる色だということができます。

この視点で見ていくと、黒と白のグラデーションであるモノクロームとは、絵画の中で作家が一番表現の対象を選ばない自由度の高い色相ということができます。つまり書き手のイマジネーションや想像力、構成力といったものを表現し、また見る側に様々な想像を促すとうい意味で、モノクロームは優れた色相だとうことです。そして、カラフルでごまかせない分書き手の力量が正直に表れてしまう色相だともいえます。

この展覧会では、日本画の古典である巨匠の「モノクローム」の絵画を見ていると、かつての日本人がの想像力、モチーフといったものがとてもしっかりしていたのだということがわかります。モノクロームの色彩で何百年と時代をこえた絵画がこれほど生み出すことができた国は西洋でも多くないのではないでしょうか。考えてみれば、日本初の文化である漫画も基本はワントーンの絵、つまり、モノクロームだと気が付きます。

ところで、モノクロームの名絵を活かしているのは「陰影」や余白のような気がします。この余白の中の陰影、憂い、畏れユーモアの表現がとても奥ゆかしく描かれているのが日本画なのかもしれません。これは日本庭園にも言えるかもしれません。枯山水と呼ばれる石庭もワントーンでモノクロームといえます。このモノクローム表現で美や精神性を表現できるなんて考えてみればすごいことですね。

日本庭園といえば、根津美術館は立派な日本庭園を大都会の真ん中で散策できる美術館です。この根津美術館の庭なのですが、とっても奇妙な要素が散りばめられていて予想に反しておもいろいのです。

「千と千尋の神隠し」のような庭

正直にいうとわたしは、一部の外国人が評価するほど、日本庭園をいいと思ったことはありません。灯台もとくらし、ということわざがありますが、どこか見慣れたもので、見慣れた日本っぽさを感じさせる退屈なデザインという印象をどうしても拭えない。

とはいえ、せっかく根津美術館をはじめて訪れたのだからと、散策してみると。それはわたしの愚かな決めつけだった思い知りました。

この庭園は広い斜面に造園されていて、勾配があり、細い曲がりくねった階段の小道が木々の緑の中に続いています。緑に囲まれた、階段状の小道を下っていくと要所要所に仏教美術らしき石像や造形物にでくわします。これらの仏教美術は日本庭園に馴染んでいるのですが、木々の中の勾配のある入り組んだ道中で石像たちにばったり出くわす感じが、まるで自分がどこか非現実の世界に迷い込んでしまった、もしくはその入口にいるといった雰囲気を感じさせるのです。

この雰囲気はジブリの「千と千尋の神隠し」の冒頭で千尋の家族が車でまよいこんだ山道のシーンのようでした。雨の滴る夕暮れ時に、私は一人で根津美術館の庭園が生み出す陰影の中でぶらぶらしていたので余計にそう感じたのかもしれません。こわおもしろいといえばいいのでしょうか。

こわいといえば、「モノクロームの冒険」展の展示室4は圧倒されました。こちらは、「こわうつくしい」といった印象でした。とにかくすごい展示でした。

まがまがしく、そして美しい

展示室4では、古代中国の「殷・周」時代の青銅器が展示されていました。この青銅器は日常使いのものではなく、殷や周の皇帝の所持品であった可能性が高い非常に貴重なもので、また神具として使用されていた青銅器です。この青銅器が、とっても圧倒的なのです。そももそ、殷は紀元前約1000年くらいにあった中国の王朝で周は殷の次の王朝です。ともに「古代文明」を感じられる時代です。当時の王の権力は絶大なものでした。わたしは、西洋の中世を自学した時に、その栄華に隠れた冷酷さ・非情さにゾットしたのを覚えていますが、おそらくこの時代の冷酷さ・非情さはそれ以上のものかもしれません。(酒池肉林、残酷な処刑方法等)

この青銅器を見ていると、そんな怖さを感じるのです。呪術的な怖さ、といったらいいのか。しかし、同時にすごく美しく、とんでもない存在感を感じました。富樫義博『ハンター×ハンター」暗黒大陸・王位継承編にもその物語のカギとして、まがまがしい魔力を帯びた壺が出てきますが、まさにそのリアル版といえます。(知らないお方、もうしわけない)取っ手部分は今のゆるキャラのような動物の顔でかわいらしいのですが、アニミズム的な文様の幾何学的な美と神事の畏敬の念が見事に調和して「普通じゃない」感が醸成されていました。神話的な美という言葉がしっくりくる、ジブリのラピュタで巨神兵が眠っている天空の城にありそうな青銅器といえばわかりやすいかもしれません。

この展示は展覧会のタイトル「モノクローム」アートでもあり、まさに未知なるものに触れてわくわくする冒険心を感じ取れるて、タイトル負けしていない展示でした。まさに「モノクロームの冒険」を味わったなという満足感が得られたのです。

美の要素には、「畏怖」がある

水墨・白描からみる、モノクロームの深み、仏教美術が点在する日本庭園の陰影と、古代中国の「不気味で美しい」青銅器、これらを見ていくとふとある考えが頭にうかびます。人間は、未知なるもの・恐いものを嫌うと同時に、好きだという不思議な存在だということです。意外な発見ができる、いい意味で期待を裏切ってくれる展覧会で、都会に景色に飽きてきた人におすすめです。

以上、南青山にある根津美術館で開催中の「モノクロームの冒険」展についてでした。おつきあいありがとうございました。

「モノクロームの冒険」展

[会場]根津美術館

[会期]2020/9/19(土)~11/3(火・祝)

[休館日]9/21日(月・祝)を除く毎週月曜日、9/23(水

[開館時間]午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

Updated on 1月 9, 2021

ワタリウム美術館 生きている東京 展

アイライブアート 15

@ワタリウム美術館

こんにちは、matsumoto takuya です。今回は、渋谷神宮前にあるワタリウム美術館で開催中の展覧会『生きている東京展」をとりあげます。

日常のなかに、通勤、通学、休日のショッピングの人たちの中に、通りを通る人々の中に美術館がある街がある、それが渋谷神宮前であり、その美術館はワタリウム美術館といいます。スイスの建築家マリオ・ボッタによって生み出されたワタリウム美術館は今年が開館30周年となるそうです。

そんなワタリウムは1990年に開館以来、東京から様々なアートを世界にむけて発信してきた「アートの場」であり、美術館そのものもアート作品と呼べます。東京という世界有数の大都市で活動してきたアーティストたちが見たこの30年間から東京を再考する機会として、コレクションを中心に、未公開のドキュメント、さらにゲストアーティスト3人を交え展示されているのが今回の「生きている東京展」です。

30年の中で蓄えられた、コレクションはとても質が高く、例えば今や、グラフィック界の巨匠であるバリー・マギーの若かりし頃のアートや、インタビューなどがみられます。とらえどころのない世界的大都市東京の姿がワタリウム美術館で活動したアーティストとワタリウム自身の姿からその一旦を垣間見れることができる展覧会でした。

それにしても「生きている東京」とは興味深いタイトルです。都市は無機物のはずなのに、しばらく東京やその近郊で暮らしていると東京という都市が確かにダイナミックに変化していると誰もが感じます。伝説のキュレーター、ヤンフートのメッセージのタイトルが”「都市の精神性」。”からこの展示は始まります。都市の精神性とは一体なんなんだろう。この普段は絶対に深堀することはないこのテーマに、お題がでたと思ってほんの少しだけ深堀していこうと思います。

以下、内容を一部含みます。

そもそも「精神性」とは

「都市の精神性」、、、なんかとらえどころのない言葉です。そもそも精神って何だろうという疑問がわいてきます。ここでは精神性を、感じたことをもとに想い、考え行為するという人間ならではのもの、というざっくしとした定義をしておきたいと思います。

わたしは(個人的な理論ではありますが)「都市の精神性」とは、都市そのものというのではなく、その都市に住む個々人の精神性の総体、個々人の精神が集まり引き継がれているもの、だと考えます。個々人の価値観や思想が、建築物の造形に宿る、そしてその都市に関わる人々がその建築物の集まりからなる街を想い、引き継ぐことを含めて何らかの行為をした結果として醸成されてくるものが「都市の精神性」ではないかなとおもうのです。建物はその時の時代の雰囲気を宿す。という表現がありますが、その時代を生きた個々人の精神性が宿るということなんですね。そしてそれは引き継がれる中で質が深まっていき、街自体がそこに住む人に影響を与えることさえあるのです。

都市の精神について考えるということは、私たち個々人にある精神について考えるとみることもできるのわけです。ところでこの展覧会の主役である、東京とはどういう都市なのでしょうか。

ここ東京

東京という都市がどんな感じなのか、と聞かれると欧州の都市に比べて都市としての個性があまり見当たらないような気がします。浅草や谷中は日本的であり、東京という地域性を感じられる地域はありますが「都市」というイメージにはどこかあいません。東京を都市という文脈で語るときに思い浮かぶのは新宿、渋谷、銀座、六本木などで、社会的属性の嗜好による違いはあるもののおおむね、他のシンガポール、香港などの新興国の国の都市のそれと似ている。意外と無個性が目につくような気がします。

しかし、これはある意味で当然なことかもしれません。そもそも、日本は戦前まで、今の建築スタイルである「石材」を扱う文化ではなく、朽ちることを前提にした木材文化でした。東京の近代史をすこしのぞいてみると、戦後、社会制度的にも、物理的にも引き継ぐものがない荒廃した状況(敗戦)から、欧米文化の模倣というかたちで今日の東京という都市は生まれ発展してきたのです。比較的新しい存在なのですね。

それも、文化が断絶される形で都市としての東京は発展していきました。しかしいい面ももちろんあったわけで、自国の文化を引き継ぐ必要があるロンドン、パリ、アムステルダム、ローマなどの西洋の都市と比べて、割と過去の日本的なものに縛られない柔軟性がありました。そこにかつての東京の熱気や勢いと新しさを受け入れる活気があったともいえます。ワタリウムが生まれたのもこの時期です。

技術革新もあって都市の発展は世界規模で先進国のあいだでダイナミックに発展していいきました。すると、「自分を見失う」というという、精神的な問題を都市生活者のうちにもたらしました。芸術の再評価が教養のあるなしを超えて改めてなされるようになった背景の一つです。日本では欧米より少し遅れてこの問題浮上し、いまや解決うんぬんのまえに「自分をみうしなった」状態、いいかえれば「自分が本当にしたいことが分からない」という状態が一般的になってしまったかもしれません。

都市とアート

今回の展覧会では、冒頭でも紹介した、グラフィック界の巨匠バリー・マッギーがワタリウムで展覧会を開いた時の展示作品の一部と当時の彼のインタビューが鑑賞できます。そこで彼がグラフィックアート活動をしている理由をこう語っていました。

”都市で生活しているとテレビ番組や広告などから影響を受けて自分の嗜好がほんとうに自分なのかわからなくなる。(グラフィックで)表現することで自分を保てるから”

バリー・マッギ:展示映像より引用

この言葉は、なぜ芸術が社会のなかで現れ発展していったのかを語っていると思います。もともと集団生活をしていた人類は、都市化により、より密集して暮らすようになりました。都市の特徴として良くも悪くもあるのが匿名性です。朝日新聞DEGITALによると、一階の渋谷のスクランブル交差点の一階の通行人は約3000人だそうです。驚くべき数です。

同時に、私たちは集団のなかにいるほど、孤独でいることをより強く感じるようです。みんなと同じであることが幸せなのだという錯覚を信じ込ませます。しかし人が満足を感じるのは愛とよばれる個人的な喜びが不可欠ですし、愛するという行為も実は個人的なものです。都市で生活しているとともすると心の伴わない儀礼的なやり取りが増えるのも無理もない話なのです。

芸術はこの圧力が避けられない都市生活で有効な手段となってくるわけですね。

話をワタリウムに戻します。個々の想いが宿ると同時に没個性化機能をもった都市の一部であり、また別の側面では個人の没個性化に悩む人を救うアートの場として存在しているのが、東京都神宮前にあるワタリウム美術館なのです。ワタリウム美術館は東京という都市において、特別で貴重な存在なのかもしれません。

30歳のワタリウム美術館

「生きている東京」を垣間見るには、東京という都市の中で元も躍動的な渋谷区神宮前の一角をなすワタリウム美術館とその場で行られたアート活動を見るをみることは説得力があります。ワタリウムの生みの親マリオ・ポッタのがアクアリウムについて語っていた展示映像の中で

ーーーロマネスク建築を造った方々と同じように、この建物が時の重みに耐え人々に長く引き継がれることを願います。

当展覧会:展示映像より引用

と想いを語っていました。彼の祈りにも似た願いはかなえられたのでしょうか。わかりません。から30年がたち、かつての新鮮さ、新しさは失われている姿をみながら、彼の言葉を思い出しているとなんだか切なげな気持ちになります。しかし別の角度から見れば、周囲には新しい近代的なビル群のなかに今のワタリウムをみると、渋谷神宮前の景色に見事に調和している、というか神宮前を形成している建物の代表格の風格があります。マリオ・ボッタは開館式の際にこんな言葉も残していました。

わたしはこの冒険を通して、わたしの文化、私の存在の仕方に根ずく感覚を、さらに深く再体験することができたことを告白せねばなりません。私は私自身を再発見するためにここに来たのです。

具体例 マリオ・ボッタ 1990年9月 展示文より引用

遠い異国のスイスの建築家であった一人の人間、マリオ・ボッタの精神は、見事に30年たった今の東京という「都市の精神性」にしっかりと宿りましたよと、思わず心の中でつぶやいたのでした。

以上「生きている東京展」でした。おつきあいありがとうございました。

引用:「生きている東京展 アイラブアート15」配布リーフレット、

朝日新聞DEGITAL https://google.co.jp/amp/s/www/asahi.com/amp/articles/ASJHXDQJ4HUTIL06P.html

「生きている東京展」

[主催・会場]渋谷神宮前 ワタリウム美術館

[会期]2020/9/5(土)~2021/1/31(日)

[休館日]月曜日(9/21、11/23、1/11は開館)12/31-1/4は休館

[開館時間]11時より19時まで(毎週水曜日は21時まで延長)

[協力]ミヅマアートギャラリー/テラヤマワールド/小泉悦子

Updated on 1月 9, 2021

『ティファニーで朝食を』

Book Review

ホリー・ゴライトリーが愛される秘密とは

こんにちは、matsumoto takuya です。今回はトール―マン・カポーティの不朽の名作『ティファニーで朝食を』をとりあげます。

オードリーヘップバーンが演じたことで知られているこの名作は、実は元ネタは小説です。そして、この小説は映画とは全く別物です。元手とは全く別とはまさにこのことかと思ったくらいです。どこが別物なのかというと、二人の主人公、ホリーと「僕」が映画に比べるとより、複雑さや弱さや奥行きをもった人物として描かれ、その人物たちの人間関係の中での展開が物語の内容となる以上、その物語は全く別の印象をわたしたちに与えるからです。

作者である、トルーマン・カポーティは配役がオードリーに決まったと報告を受けた際に、少なからず不快感を示したというエピソードが有名ですが、それも頷けます。ホリーのもつ人間性をオードリーが醸すタイプに設定してなかったのです。

この小説の魅力はどこかと聞かれたら、わたしはホリーというキャラクターだと答えます。社交性がずば抜けていると同時に自由を愛する寂しがりやのひとり好き、打算的にかつ軽やかに華やかな社交界を泳ぎながらも、冷酷になり切れない繊細な心をもった若く美しい女性。こんな内面・外面双方において魅力の塊のような女性キャラクターは他にいるでしょうか。

最近、久しぶりに映画化されてフューチャーされたオルコット『若草物語』の主人公ジョーも知的で天真爛漫といった感じが似てるともいえませんが、ここまで、浮世離れしていないし惹きつける魅力はない。カポーティ―のずば抜けて優れた点は、こういう特殊な危うさをもった人物を華やかにそして詩的に表現し、リアルを感じさせ、読者にホリーの数奇な人生についてアリなのだ納得させてしまうところだとわたしは思います。

普通の作家がここまで、奇抜なキャラを描くとどこか重みがかけてしまいがちです。ここでは、なぜ、ホリーという女性キャラクターがこうも世界中で受け入れられ愛されるに至ったのかを考察していこうと思います。

「ファッションナブル」と自由感

ところで、女性は男性よりもファッションに敏感です。人からどうみられたいかという欲望を外観を使って得ることに関しては男性よりも得意とするというのが私の感想です。それに同性同志この能力を高く評価しあう。ホリーは女性としてのこの能力がこれでもかというほど高く、彼女はまさにおしゃれの化身ともいえます。加えてホリーは、気まぐれで可憐なところがまるで猫のようです。自由への渇望、軽やかでありたい欲求は女性のみならず男性にもある人間ならではのものです。日々の生活の中でどんどん失われていく、保持することが難しいものでもあります。彼女の生きざまが地に足がついておらず、生き生きしているけど同時にどこかふわふわしている危うさがあるにも関わらず惹かれるのは、私たちの中に潜在的な形でそういう欲求があり、それができない自分を重ね合わせて肯定したくなるから、という見方もできると思います

とはいっても、世間じみた普通の生活をしているわたしたちにとって、彼女の生きざまは直接すんなり受け入れられる内容ではありません。彼女が受け入れられた理由は他にもありそうです。

黒歴史は万人を再び結びつける

彼女の生い立ちはとても悲惨で暗澹たるものです。人格形成にもっとも影響する、児童期に彼女は、愛とは程遠い生活をおくった過去を持ちます。その悲惨な過去の存在が私たちに彼女への同情をよび、彼女に不思議な奥行きを感じさせるのです。しかし、彼女の魅力はこの先にあるのです。彼女はその過去でひとから同情をひこうとはせず、むしろその同情心を利用することを拒む姿勢をみせます。ここに気高さ品格のようなものが現出するのです。品とは考えてみれば不思議なクオリティーで、上流家庭で育てられた環境で育てられたかどうかで決まるものではないとわたしは思うのです。

悲しい出来事を経験することは、その時はつらいですが、人間の成長の王道だということは多くの人が気づくことです。喪失や失敗などの痛みの経験は、はじめて同じように辛い思いをしている人間の存在に気が付けることができ時にわたしたちは優しくなれます。読者がホリーに結び付けるのもこの働きですが、ホリー自身の大きな魅力、(そして、ほんとうのところここに魅力がある)稀に見せる繊細な優しいコミュニケーションや愛情表現、寛容さは、黒歴史とも呼べる過去を背負った彼女だからこそできる人間性にあるのです。

ジョーベル、ラスティ―、O・Jバーマン、「僕」といった、弱さや癖をもった面々が、または読者は、この普段は軽やかな天真爛漫でドライな彼女が稀に見せる本物のやさしさに、普段とのあまりの高低差によって、思わずほろっとさせられてしまうのです。

トルーマン・カポーティとホリー・ゴライトリー

ここまで書いていると、作者であるカポーティのイメージが彼女のイメージと重なってきます。社交会を自在に泳ぐ彼は口の悪いゲス野郎としても有名でした。しかし、彼の作品「ミリアム」などの繊細で詩的な美しさ、「草の竪琴」のようなやさしさい心あたたまる物語に一度触れると彼の負の面が薄められ、気が付いたらゲスの部分もふくめてOKになってしまうのです。それに加えて彼は児童期にわたり、愛とは程遠い環境で育った過去をもちます。そう、まるでホリーです。

小説家は直接的であろうがなかろうが、自分が経験したことを書くそうです。カポーティ―自身を理想的にデフォルメしたのが実はホリー・ゴライトリーというキャラクターなものかもしれません。

しかし、これでも浮世離れしたホリーが受け入れられている理由としては、今少し何かが足りません。浮世離れした彼女と浮世(つらいことの多い世の中)を生きる読者であるわたしたちをつなげる接面、架け橋、ドアのような存在が必要だからです。

架け橋としての「僕」の存在

「僕」は、作家志望の青年で、幾分屈託し世間に対してすれている。世間での生活様式として一応、作家という肩書があるが、まだ出版もされていない。いうなれば彼は現実的でありかつ非現実的な存在ともいえます。そんな彼がホリーを語るスタイルを採用することで、生き生きとしているが危うげな非現実を生きる彼女と、つまらないが地に足がついている(ように見える)現実をいきるわたしたちを結びつける架け橋のような働きを果たしているのです。

結びに

ファッションセンス、精神の自由と葛藤、同情、悲惨な過去といったテーマでトルーマン・カポーティが経験した内容を抽出し、端正な文体で造形されたのがホリー・ゴライトリーであり、「僕」という緩衝地帯を通して安心して彼女と”触れ合う”ことができる。それらによって私たちは、構えることなく一見奔放に見える彼女に人間性と自分自身の一部を見出したり、応援したくもなり、愛おしくも感じてしまうわけです。

以上、『ティファニーで朝食を』ブックレビューでした。おつきあいありがとうございました。

「ティファニーで朝食を」

[著者]トルーマン・カポーティ

[翻訳]村上春樹

[発行所]株式会社 新潮社

Updated on 1月 9, 2021

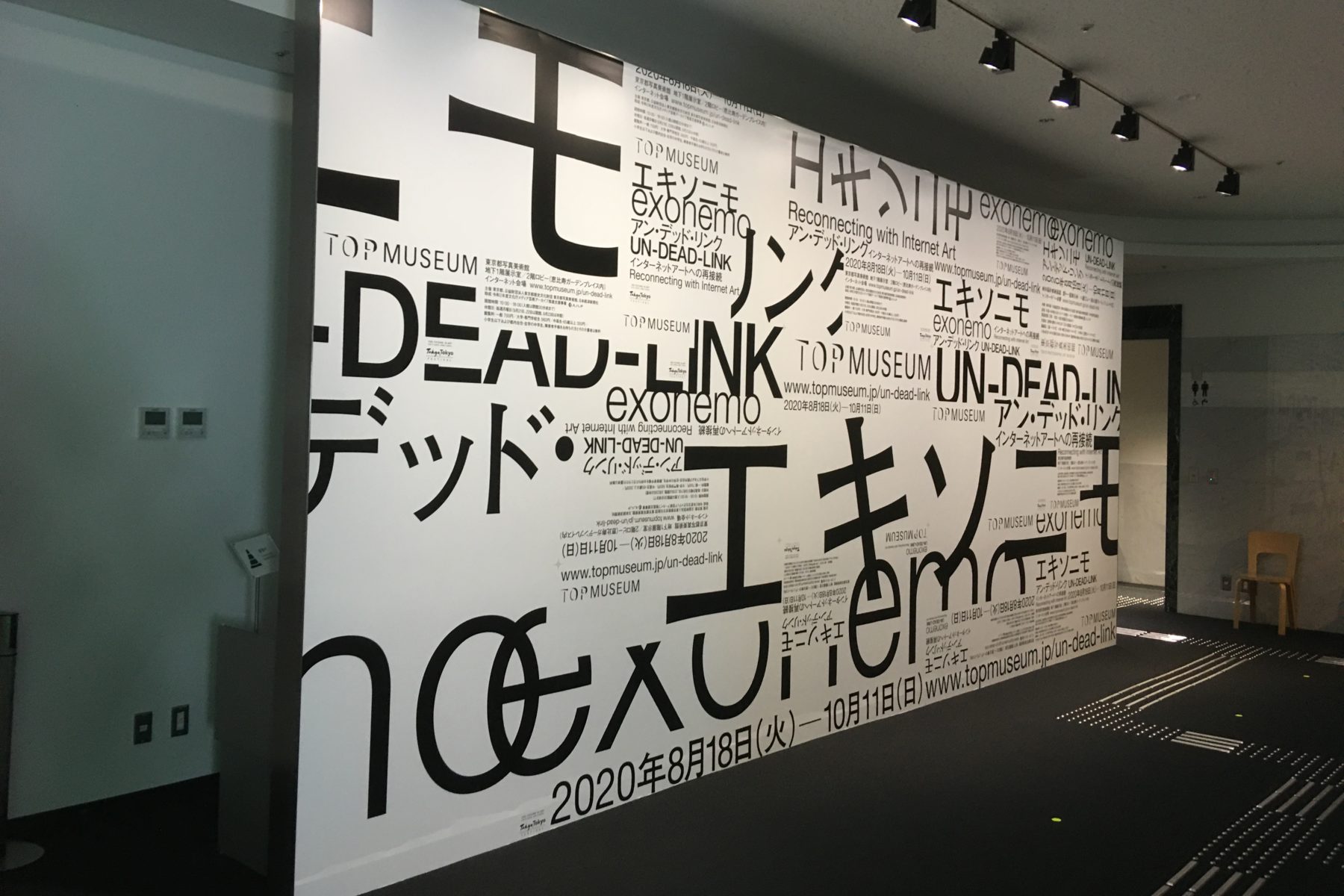

エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク

[インターネットアートへの再接続]

@東京都写真美術館

こんにちは、matsumoto takuya です。今回は東京都写真美術館で開催中の「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」 展をとりあげます。

エキソニモ(exonemo)は、千房けん輔と赤岩やえによる日本のアート・ユニットで、1996年からインターネットそのものを駆使したアートである「net-art」(インターネット・アート)作品を発表し、こんにちは「net-art」(インターネット・アート)の枠にとどまらない活躍をしている冒険心あふれるアート・ユニットです。

公式ホームページのインタビューによると、当展覧会の展示内容は企画段階のものとは大きく変わったそうで、ちょうど企画準備段階でコロナウイルスの感染問題が浮上してきた時だったそうです。避けられずネット中心の交流が生活の中心になる中で、すでに当たり前になったネット生活環境に対する関心が改めて高まっていることをエキソニモは敏感に感じ、もう一度「net art」((インターネット・アート)という表現方法に可能性を見出し、自作のインターネットアートを振り返る方向になったそうです。今回の展覧会のタイトルである「デッド・リンク」とはネットでリンクが切れて、誰からもアクセスされず、埋もれてしまったウェブ情報のこといいます。そこに再びリンクさせようという試みからこのタイトルになったそうです。(当展覧会の解説より 詳しくは元ネタの東京都写真美術館公式サイトのエキソニモへのインタビューをご参照ください)

エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク公式サイト

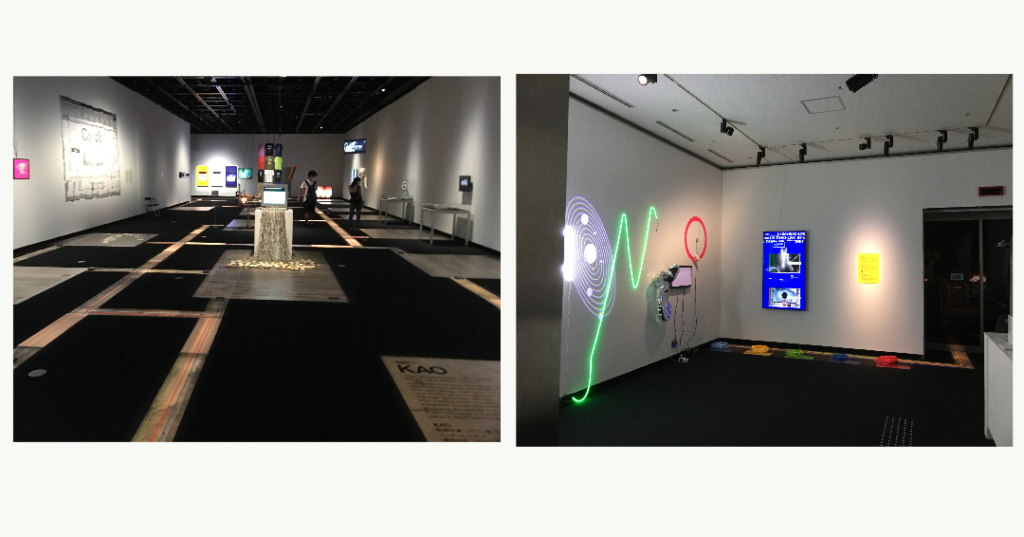

展示空間はどこかおしゃれで、ポップアートのようなビビットな色調とテクノロジーの持つ知的な雰囲気が漂っていて「今っぽく未知」なるもの満載の空間が広がっていました。とにかく、なんか賢そうでカラフルで、新しそうなで、終始冒険心をくすぐられている気分になりました。まだ小さかった頃、はじめて、都心にひとりで出かけて行った時のような感覚ともいえるかもしれません。

この展覧会はたしかに面白かった。この展覧会は現代アートの中でメディアアートという位置づけがなされているようです。

それにしても、アートとはここまですそ野がひろいものかと驚かされます。実験的な創造性はアートの中で重要な要素ですが、その実験性に照準をギュッと狭めた印象を受けました。そこには古典的な表現様式に比べ「美」は少ないですが、試行錯誤や創造性に特化しているので、現在のもつダイナミズムや意外性と出会えます。

とはいったものの、私はついさっきまで少し煮えらない気持ちを抱いていたことは認めます。アートのもつ「美」よりも「面白さ」が重視される傾向は、ただ目立てばいいのかといった思いや、見る側の解説への「理解」を前提にしている点で、単一的で閉鎖的な窮屈さを感じていたからです。

しかし、今さっきイタリア写真家の巨匠ルイジ・ギッリがその狭い見方を広げてくれたのでした。

―――今日、どんな写真、音楽、ビデオクリップ、映画、広告、文学、映像、芸術作品、つまり絵画や彫刻作品も、他の表現言語と相互作用を断ち切ることはできません。どうゆうことかというと、芸術家あるいは製作者は、自覚の差こそこあれ、必ず他の表現言語から影響を受けるということです。他のメディアと一切関係を持たず、特定の歴史のなかにとどまる作品を考え出すのは、今日ではもはや不可能なのです。

ルイジ・ギッリ:『写真抗議』萱野有美訳:株式会社 みすず書房

わたしが偏狭でした。

以下、展示内容を一部含みます

なぜ、アメリカのアートはとても主張性が強いストレートな表現が好まれるのか

彼らは活動拠点を日本からアメリカのニューヨークへ変えます。すると彼らの表現が、アメリカチックな直接的なものに変化していることに気が付きました。

展示no.16『I randomly love you/hate you』という作品はそれが分かりやすく、この作品はメッセージアプリ上で”I 〇〇 loev you “(愛してる)/I hate you(憎んでいる)という会話が2者間で繰り返される作品です。日本人の感覚では、「愛してる」はありだとしても「憎んでいる」という強い感情表現はあまり受け入れられていません。

なぜこんなアメリカチックになったんだろうという疑問の答えは公式HPのいエキソニモへのインタビューの中にありました。

彼らは、英語圏で芸術表現をするにあたり、ある壁の存在に気が付いたそうです。それは、日本や欧州でで評価されることできたニュアンスといった部分がニューヨークでは気が付かれないということです。彼らによると、アメリカは人種が多様であるので、直球でないと表現の意図に気が付いてもらえないからだそうです

ニュアンスの面白さを楽しむことができないという点は、いいかえればニュアンスでごまかすことができなくなったともいえ、作品そのもののの本質が求められるということです。なるほどな、と納得すると同時に彼らの真剣さがひしひし伝わるエピソードでした。わたしはこういう真剣さがわりと好きです。

自分の価値観を広げてくれるおこしろい展覧会でした。以上、エキソニモという前衛現代アーティスト展の特集でした。お付き合いありがとうございました。

参考:東京社品美術館インターネット会場 エキソニモインタビュー

「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」 展

[会場]東京都写真美術館

[期間]2020/8/18(火)~10/11(日)

[開館時間]10:00~18:00

[主催]公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館、日本経済新聞

[助成]令和二年度文化庁メディア芸術アーカイブ推進支援事業