Updated on 1月 9, 2021

「画家が見た こども」展

~ゴッホ、ボナール、ヴァイヤール~

@三菱一号館美術館

こんにちわ。matsumoto takuya です。今回は、東京丸の内にある三菱一号館美術館で開催されている『画家が見た こども~ゴッホ、ボナール、ヴァイヤール~』展について書いていきます。

傑作絵画が持つ「引力」の正体について

ギャラリー鑑賞を終えて、今回の展示テーマである子供の絵を関連させたとき、印象に残った一枚は何か聞かれれば、わたしは、ゴッホの『マルセル・ルーランの肖像』と答えます。ではこの絵が今回の展示作品の中で一番好きな一枚かと尋ねられた、少し答えにに窮してしまいます。なぜなら、一番好きな絵ではないからです。ではなぜ私は、ゴッホの絵が一番印象に残った一枚として、いいかえれば絵画としての『引力』のようなのもを一番感じたのでしょうか。

この点を今回は少し掘り下げていこうと思います。

ゴッホとルノアールが描くこども

この問いについて、今回展示されている絵の作者である二人の大家であるゴッホとルノアールを取り上げ、ふたりの描いたこどもから見て取れる違いをとっかかりにして、この問いの答えを探っていきたいと思います。

ゴッホの『マルセル・ルーランの肖像』を見たとき、私は描かれている赤子の目がきになりました。なんのバイアスもなく自分が置かれている世界を見ているといった眼。この目によって、無知で無力な赤子であると同時に、善悪を乗り越えてしまった悟り人のようなたたずまいが醸しだされています。そして、その瞳と見事に調和している背景の色彩が、淡いグリーンがベースなのに濃厚な重力場を擁している。描かれているのはくりりとしたパッチリおめめの幼児なのにどこか得体の知れない怪物がもつような雰囲気がある、そんな感じです。

これに対して、ルノアールの『ジュヌビエーヴ・ベルネーム・ド・ヴィレール』等の絵も見てみると、華やいでいたり、こどもがもつ純粋さや無邪気さといった、大人のわたしたちが抱く子供への肯定的なイメージが前面に強調されている。冒頭の一番好きな絵はと尋ねられたら、わたしはこの一枚をあげます。フェリックス・ヴァリントンの作品もルノアールと同種の「なにか」を感じられます。では、この「なにか」の正体はなんあのでしょう。加えて、ゴッホの絵から放たれている「引力」については明らかにルノアールの絵はゴッホのそれに劣ると感じたのはなぜなのでしょうか。

私はこの違いについて、画家が絵を描くときの精神的な価値にどのような要素を置いていたのかというところからくるのではないか考えます。言い換えれば、傑作絵画を構成している質的な要素の違いからきているのではないかということです。わたしは、人を惹きつける絵画の要素をおおざっぱにいうと、真実性と愛(lovely)だと考えます。ゴッホの絵は真実性の要素が重視されていて、ルノワールの絵は愛(lovely)が重視されている。(ここでいう愛(lovely)は愛らしさという意味で使っています。)

わたしたちは往々にして、喜ばしい面だけを見て生きていけたらと望みます。そのため、ルノアールの絵は受け入れやすい。しかし、ある程度生きていると多かれ少なかれ、人間についての真実を目にしていきます。それは、あまりわたしたちを喜ばせてくれないものが多いものです。親から受け取った「美しい嘘」が嘘であること受け入れる、これは喪失経験でもあります。だから、わたしたちは真実に直面することに怖れを感じる。ゴッホの絵は今でこそ万人に受け入れられているものとして私たちに認知されていますが、それまで決して少なくない時間がかかりました。その理由の一つとして、彼の描く絵に含まれる真実という要素への比重が当時を生きる人々の許容できる程度を超えていたからではないかと考えます。

けれど真実を受け入れるにつれて、わたしたちは人間の奥深さに気づき、身近にいる他者や世界をよりあるがままに認識できるようになっていきます。愛することが無条件、つまりあるがままのその対象を喜ぶ気持ちであるなら、真実を受け入れることは愛することができるようになるための導入みたいなものかもしれません。これによって初めて身の入った尊重ができるようになっていきます。

話を戻します。芸術の絵画という表現形態において、より『引力』をもつ理由にはこの真実性のほうが優位にたっていることが関わっているのではないかと思います。これにより、色彩で例えるなら、より奥行きをもち立体的な複雑さが生まれる。もちろんルノアールの絵に真実性がないなどとはいっておりません。もしそうであるなら彼の絵は、愛らしさ一点に強調したイラストとなってしまい、今とは違った立ち位置におかれていることでしょう。

左端に真実性、右端に愛(らしさ)をおいたパラメーターの上に、今回展示されている画家を置いていみたのが図1です。個々のさ作品によって違いがありますが、ドニは、ゴッホとルノアールの中間あたりに、ボナールは中間より真実性のほうに位置しているといえます。この右端よりもさらに右にあるのがイラスト、商業的なデザインといった領域です。こちらは、芸術のもつ引力よりよく見られたいというイメージやマーケティング原理を優先せざるおえません。芸術とデザインは似ていますが、それぞれ優先すべきものが異なる別々の秩序に服しているものです。

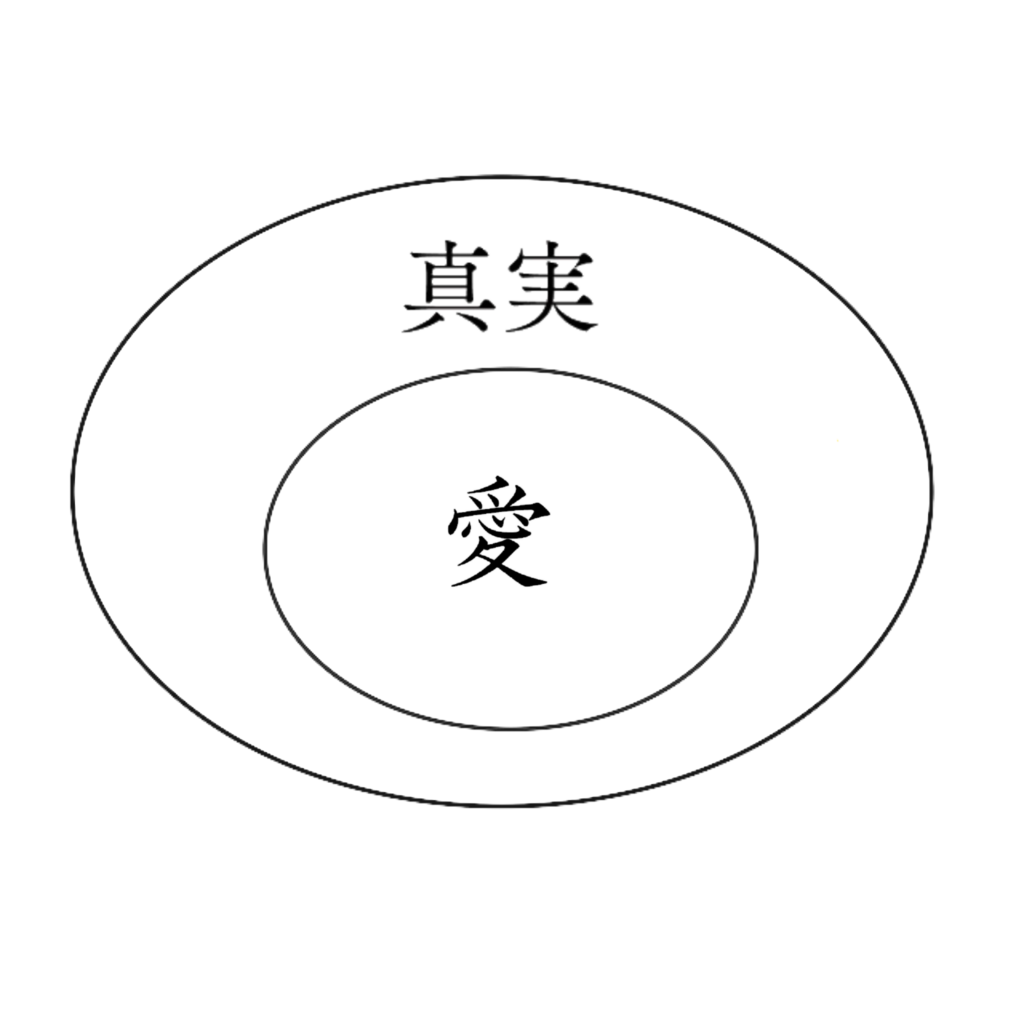

数学的に言えば、真実性は必要条件、愛(らしさ)は十分条件だともいえます(図2)。傑作と称される美しい絵画において、とても愛らしいとは言いかねる作品が多々あるからです。

真実性をある程度含んだうえで十分条件である愛(lovely)を強調する表現に成功した一人がルノワールなのではないでしょうか。いいも悪いもとにかくキャッチーなのです。しかし、すべての事柄は必ず別の側面をもちます。十分条件に特化したことで、対象を表現できる幅が狭くなってしまうことです。世界の美しさの一部しか表現できなくなる。似た表現、似た対象、似た雰囲気の絵になってマンネリ化しやすくなるのではないかと思うのです。

ここでルノアールについて少し触れておきます。ルノワールは、わたしちが知っている華やいだ印象的な表現方法で名声を勝ち得たのですが、画家人生の後期で、今までの華やいだ画風を捨てて古典的な画法に(つまりやや写実的で陰影を含むやや暗い色調)取り組んでいます。その後、もう一度自身の画風に戻るといった経歴があります。しかし、私の目には戻ったのではなく、真実性の要素を深めた一段上のステージに登ったのだと映ります。わたしはそんぽ美術館でもう一度自身の画風に戻った後の彼の絵をみました。少女をモデルにしたその絵からは、もちろんそれによって失うものもありますが、それまでのルノアールより奥ゆかしさや深みが増したように感じました。

なぜ、ゴッホの絵が一番印象に残ったのか。それは、清濁併せ持った真実を含むという点であったからです。陰と陽という二つで1つである真実性が差別されることなくゴッホが描いた『マルセル・ルーランの肖像』の中に宿っている。

そして、わたしたちは誠実で知性を持っているひとならだれでも、わたしたちは陰陽併せ持った存在であると知っています。この陰陽を併せ持ったものがあるがままのわたしであり、また個性でもあります。同時に私たちは意外と自分のことをあまり知りませんし、陰の部分は文化によっては後天的にあってはならないものとして切り捨てられ、そして初めからなかったものとして忘れていきます。しかし、蓋をすることはできても、在るものを無い物とすることはできません。ただ見えないだけで川底に沈むように心の中に溜まっていくのです。

ゴッホの描く絵をみて私たちが、見入ってしまうのは、わたしたちのなかで蓋をされてしまってる私たち自身を絵を通して無意識に見出しているからではないでしょうか。自意識にすらのぼらない、しかし確かに在る自分の心が「私」に、「わたしはたしかにここにいるのよ。」と訴えかける。だから惹きつけられ見入ってしまうのではないか。そうわたしは思うのです。

なぜ、ゴッホの絵が真実性に傾いていたのか、なぜ、愛(lovely)の要素が控えめなのか。ルノワールがなぜ真実性をゴッホの域まで高められなかったのかできたのはなぜか。謎が次々に生まれてきます。ここでは彼らは後天的に与えられた子供時代や先天的な資質が相互に影響しあってるのだろう、というだけにとどまっておこうと思います。

以上、絵画にふくまれる「引力」の正体についてでした。(全くもって私見ですよ)。勿論これは一つの見方の提示であり、どちらの作家が上か下という話ではありませんのであしからず。

展覧会について書くと言っておきながらほとんど紹介ができていません。(汗) いいわけとしてこの展覧会がとても内容が濃かったのだと言わせてください。次回以降また取り上げる予定です。それだけ貴重な経験ができる豪華な顔ぶれと質の高い作品群をほこる展覧会でした。

お付き合いいただきありがとうございました。

Updated on 1月 9, 2021

「東京モダン生活」展

~東京コレクションにみる1930年代~

@東京都庭園美術館

みなさん、はじめまして、matumoto takuya と申します。この度、『徒然ゆえのギャラリー日和』と題してブログを開設しました。

このブログでは、紆余曲折の末、ギャラリー(展覧会)に通うようになったわたしが、ギャラリーに足を運び、感じ思ったことをとりとめもなくつらつら書いていこうというスタンスでやっていきます。

なんの因果か、このページを開いていただいた方が気楽に読んで頂けたら幸いです。

さて、本題へ。「東京モダン生活」は、東京都庭園美術館で催されている建築をとおして1930年代の生活を感じ取ることをテーマにした展覧会です。

結論から言うと、思ったよりはるかに見ごたえがありました。というのも、来館前まではタイトルからしてどうも味気ないなー、というのが正直な感想だったからです。

それが間違いだったと気づいたのは、美術館の姿が初めて視界に入ったときでした。正門から本館までに続くシラカシ、サクラ、モッコク等の高木、下草ににアカシダやドウダンツツジに挟まれた幅広の閑静な道をすこし進むと、先がさっと開けてやや引いたアングルで美術館がようやく目にとまります。その一瞥がすでに味わい深いものだったのです。わたしが浅はかでした。

これがなんともいえずいいのです。開けた視界のやや先のほうに四角いクリーム色をしてた建物が、周囲に広がる見事に整えられた庭園の緑のなかに佇む。品があるけどこざっぱりしてどこか愛らしい。絵画のモデルになりそうな。そんなタイプの美しさ。この美術館の名前に「庭園」がはいる分けがわかります。素直に「ああ、これはいいな」と頷いてしまう。

この展覧会の主役は美術館そのもの

この展覧会は美術館自体がメインの展示作品となっています。東京都庭園美術館は、1933年(昭和8)年に朝香宮邸として建てられ、主要な部屋の内装にアンリ・ラパンやルネ・ラリックら、当時ヨーロッパを席捲していたフランスのアールデコ様式における著名なデザイナーと宮廷建築家の手で建設された建造物です。朝香宮夫妻は二年半余りのパリ生活で出会った芸術最前線であるアールデコ様式に感動し、邸宅を立てるにあたり、ぜひアンリ・ラパンらにというような経緯があったそうです。そのため美術館そのものが展覧会のメイン展示物となっているのです。

息をのむ美しさとノスタルジック

壮大な入口正面玄関ガラスレリーフ扉からはじまり、天井のデザイン、そこから吊るされる重厚な照明、美しい木目の柱や大理石でできたテーブル、オリジナルにえがかれた壁紙、その淵をかたどる紐状の装飾に至るまで、細微にわたり惜しむことなく美が施されていて、息をのむ美しさとはこのことかと思いました。単にきれいなだけでなく、ある種の幻想的なノスタルジックを纏っている。とにかく理屈抜きにエレガントなのです。

非日常の感覚を特に味わえた瞬間が何度かありました。館内にあるそれぞれの部屋にある鏡の前に立った時です。鏡にはノスタルジックで豪華絢爛な部屋のなかに、見慣れた「私」が映り込んいる。すると、現在と過去が混ざり合うかのような不思議な感覚を覚えたのです。1930年に建てられた歴史的建造物の空間のなかにに2020年を生きる自分が写っている像を鏡にみて、過去と現在の境界みたいなものがほんの少し揺らいだかのようでした。なんとなく、村上春樹さんの小説を読んでいるときに感じるあのなんとも形容しがたい感覚です。

建物が私たちに働きかけてくる力と建物の「表情」

ふと、建物とは不思議なものだと考えさせられます。物であるはずなのに時として、そこには「表情」のようなものが感じ取れるからです。歴史ある建造物、時を超えて人々に愛されていた建物からは特に味わい深い「表情」が感じられます。この東京都庭園美術館本館(旧朝香宮邸)はもちろんこれらの要素を十分すぎるほど満たしているのは間違いないでしょう。

客間がある一階からは1930年代の芸術と時代の雰囲気が、殿下や姫殿、若宮、浴室などの生活スペースがある二階からは当時のハイステータスの「東京モダンライフ」を生きた個々人の面影が、部屋の家具や内装デザインをみていると感じとれます。姫殿下の部屋の楕円状の鏡がはめ込まれた白い扉はとてもキュートで印象的でした。

わたしにとって、来てみるまでは全く無機質なただの大金持ちの建物だったものが、この美術館を後にする頃には、少し親しみを覚える建物にかわっていたから不思議です。退館し出口の門へとむかう道すがら思わず一回振り返っちゃいました。この展覧会を訪れたことで、ほんのちょっぴりわたしのなかのなにかが変わったのかもしれません。

いい展覧会でした。世知辛い世の中で、馴染みのある人やモノ、場所が増えるということは生きていく上で支えになりますからね。