こんにちは、matsumoto takuya です。今回も前回にひきつづきシリーズ「『鬼滅の刃』からみる自分らしさを取り戻す方法 その6」をおおくりします。

前回の投稿で。自分らしく生きることは、日本の伝統的な「諦め」と矛盾しないこと、自分らしく生きることには勇気がかかせないということを見てきました。

『鬼滅の刃』という物語のなかには「自分らしさ」のメタファーがでてきます。今回の投稿では、その一つを浮き彫りにしていきたいと思います。

では、さっそくいっていってみましょう。

目次

脱「私」滅の物語

『鬼滅の刃』で主人公の炭次郎たちが戦っている相手は、人間を食らう「鬼」と、人間を「鬼」にかえてまう鬼舞辻無惨です。「鬼」の被害をこれ以上出さないために、「鬼」を滅する物語が、『鬼滅の刃』です。

これまで見てきたように、現代に生きるわたしたちが、ふと、気がついたらおかれている状態は「鬼」に似ています。

「世間」が個人が自己表現することを圧迫し、会社や組織内では、「私」を自粛して上の立場の人間に「マウント」を用意することが処世術として避けられません。建前が先行した「あるべき自分」を演じれば演じるほどほめられ、仕事もしやすいので「私」をわすれていきます。みんなから認められる安心の一方で、うちに虚しさをかかえます。

「私」を諦めていることからくる無意識化のフラストレーションは、自分が同調している価値観とは異なる表現をする人や「私」として満足そうに生きている人への逆恨みの感情を抱かせます。正義や寛容、愛や誠意といったものを実行するための「私」という人格主体が育たず、個人的な価値観、倫理は「世間」ににぎられます。

現在の日本の社会は、表向きでは多様性を言葉でさんざん重要だといいながら、「私」としての意見や表現を示すことを実質許さない社会となっており、この「ズレ」は半ば旧来のしがらみから離れて個性化しているわたしたちの孤独感を強調し、その強調された孤独の不安からのがれるために多数派や、小コミュニティーのように分散した「世間」へ同調・同化してでもいいから逃れたいという衝動をわたしたちにもたらし、「私」という主体を保つことが実際的に難しい状態です。

「私」をみうしなうにつれて建前が選考するようになり、身についた処世術とはうらはらに、他者の内面の苦痛への想像力、洞察力、等を退行せさ鈍麻させます。これが、自分のみならず近しい人にも影響をあたえ、関係が表面的なものになっていいます。また、子育てでは、子どもの自分自身への態度にも影響をあたえてきます。

社会の「私」をゆるさない空気は、「私」として意見を示すことや、そのさきにある対話経験の場や、対話に伴う個人の成長の機会を奪うわけですが、別の角度からみれば、問題提起すること事態を自粛しろといっているようなものに近いことがわかります。今の社会の歪みにたして声を出すことも「私」を自粛することに適応した人にとっては、いつまでもうだうだ言ってないで慎むべきもの、耐えるべきものとなります。いまの生活を変化させるものにたいしては、その良し悪しにかかわらず、歓迎できなくなっていきます。

つまり、問題に取り組むかどうかを決める以前に、問題を認識するために必要な、言葉によって問いをたて示すこと自体が忌避されています。なぜなら、それをしないことが一人前の社会人だと教わり、苦労して適応しているからです。寛容と、意思表示をしないことが混同され、言わなければいけない内容が黙秘され、手助けを必要としている人たちは、泣き寝入りし埋もれていく社会です。

それとは正反対に、実社会に入ってくる新しい世代は、スマホや海外情報へのアクセス等々の技術発達と教育により、さんざん「多様性」が大事であるといわれて育ちます。かれらは、社会にでたときに頭には「日本の社会人像」がはいっているのですが、感じられるようになったことを感じないようにすることはできません。かれらはギャップにより強調された煮え切らない思いや、空虚感に直面し、上の世代は、自分たちが上から当然すべきと多々込まれた態度を下の世代がとらない場合、それが理屈では時代の違いと認めつつもすっきりしません。両者に共通している認識はかつての規範や生き方は、今現在、ほころびを見せ始めており、今後はますます機能しなくなっていくということです。

日本では「世間」への服従的価値観へのナイーブな執着が以前としてみられるなか、個性化を促すスピードや世界情勢のほうが速いので、「私」という主体性をなかば発達させておいて、実社会では「私」を自粛することを前提とする社会規範との「ズレ」は埋まるどころか進むばかりです。「私」にとって踏んだり蹴ったりな環境、生きずらい環境、「あるべき姿」に拘束され「自動人形」化していく状況は「ズレ」とともにますます拡大しています。

そのうえ、上の世代の「ゆとり」をささえていたものが比較的若い世代には通用しません。、例えば、旧来の社会的な繋がりはことごとく消失し、物質的な豊かさが幸せに直結するという素朴な夢からもすでに覚めており、同時に右肩上がりの経済成長による後ろ盾もありません。かつてあったゆとりの喪失が、旧来の規範に服従しているひとに不安をいだかせ、その不安とフラストレーションはますます不寛容をあおります。

「私」滅の物語ともいえてしまう内容の世界のなかで、わたしたちはみな、なんとかようようと頑張っているわけです。

「鬼」滅の物語へ

ここで、病んだ「世間」」を「無惨」に、強調された孤独不安のにたえられず世間に同調した結果、「「あるべき自分」という建前によって自分がすっかり委縮してしまった人」を「鬼」に入れ替えても意味が通じる文章を、試しに作ってみるとこうなります。

「無惨」は、自分らしくあることという孤独の不安につけこみ、不安を煽り無力感をうえつけ、わたしたちに服従を強います。わたしたちは「無惨」に服従している間は不安がやわらぎますが、ひとりでいる時に無力感・無意味感がつのり、同時に自分を失っていきます。「無惨」への同調・服従を繰り返すうちに自分を忘れていき、いつしか「無惨」と「私」の区別がつかなくなります。「鬼」の築く人間関係からは肝心の心のつながりが感じられなくなり、、かつて「無惨」が自分にしたことと同じことをなんの配慮もなく「正しい」こととして他人に繰り返すのです。「無惨」はこうやって、人間を「鬼」に変えてしまうわけです。

「無惨」はただただ、人間らしさである個性をもった人間が嫌いなのです。

『鬼滅の刃』は主人公である竈戸炭次郎が「鬼」となった妹の禰豆子を人間にもどすため、これ以上「鬼」の犠牲者を出したくないため、勇気をもって鬼の元凶である鬼舞辻無惨に立ち向かう物語です。これは今の日本にいるわたしたちが、「私」として社会に関わってく際に背負う状況と、本質的な意味において重なってきます。

もちろん、私たちが生きる現実の世界の「鬼舞辻無惨」である「病める世間」は実態があるわけではないので、物理的に打ちのめすことなどできません。そのうえ、文化を通して強力な認知バイアス(根拠なき信念)となってわたしたちの内側に潜んでいる点や、個々人の主体の確立具合それこそ人それぞれなので、理解や意見の一致が作りにくいところでもあります。

現実の社会で、主体として社会で連帯をうみだし、活躍している炭次郎のような人は一握りの少数派であり、何らかの集団や価値観に服従し、建前にのみ込まれてしまっている「鬼」という部分と、愛することができる「人間らしさ」の部分の狭間でゆれているのがわたしたち多数派でしょう。

それでも、わたしたちが炭次郎たちと同じように、後悔のしないために、これ以上「鬼」の被害で人知れず苦しんでいるひとを減らすため、そして、わたしたちの胸の内に人として大切なものを守るために、引くことができない大事な一線がある、ということに変わりはないはずです。

「日輪刀」は自分らしさのメタファー

『鬼滅の刃』の世界では、「鬼」を滅することができる唯一の武器が日輪刀です。日輪刀とよばれる特殊な刀がなければ「鬼」は再生してしまいます。「鬼」は太陽の光が弱点で、その太陽の光をしみこませた特殊な素材で作られた日輪刀は鬼を滅することができる。つまり、『鬼滅の刃』の世界では、日輪刀はいくらありがたがってもたりないほど、重要で貴重なものだと分かります。

わたしたちの生きる現実で、病める「世間」にはびこる「鬼」を滅することができる日輪刀にあたる武器なんでしょう。それは、自分らしく生きること、そのものです。「自分らしさをとりもどし自分らしく社会とつながっていくこと」がそのまま「鬼」を滅する日輪刀の一太刀となります。

「私」が、自分の人生を成り行き任せで流されることなく、自分の人生に責任をもって生きることで、すでに社会からフラストレーションをかかえて、逆恨みから不寛容を余儀なくされる「鬼」が一匹、社会から「鬼滅」されています。同時に、自分らしく社会とつながり活動すればするほど、社会のなかで「病める世間」に屈して心がついていかなくなった人や、「私」を見失って「鬼」になってしまったけども炭次郎の妹の禰豆子や珠代さんのように「人間性」を取り戻そうと頑張っている人に、そういう人もいるのだという「イメージ」を届けることで、援助することにもなるからです。

それは、マイノリティーが社会で活動する閾値を広げることでもあります。ここでいう閾値とは、許容範囲のことで、社会にマイノリティが貢献する余地、関係を作り出す余地を広げるということです。

肝心なことは、主体的な行動ができることや、マイノリティ思考ができる人が保守的な人や多数派よりも上である、下であると、いうことではなくて、主体的な活動ができる人や、マイノリティ思考ができる人が社会に貢献できる場、そうゆう能力を成長・発展できる場を社会が認めることができるような雰囲気を創りだすところにあります。そのため、傍若無人なふるまいをするというわけではありません。そのための技術や、能力を磨く必要がでてきます。戦後しばらくの間、「世間」には、確かにそのような要素が含まれていたののですから、夢物語ではありません。

「世間」そのものが問題なのではなく、「病める世間」に盲従している状態が孕む環境が問題なのです。

もう一つ、自分らしく社会とつながる人が社会で増えていくことには、大きな意味があります。異なる意見を示すことができる人の集まりが機能するには、異なる意見を示せるだけでなく、「対話」をする能力を磨いていくことはかかせません。日本が同調圧力が強いことは周知の事実ですが、この同調圧力が相変わらず強いということは、「対話」する場や経験をした人が少ない、もしくは、「対話」と呼べる内容にいたっていないということです。

実は、「対話」する力も「私」に属する個人の能力であり、その人を知りたいという関心や、異なる意見との出会いにより成長したい、変化したいという欲求がなくては成立しません。受動的に生きているひとに上から「対話」をしましょうとあたえても、まずできないものが「対話」です。「私」として生きている人は、心を動機にしていますし、マイノリティーは傾聴できる人間の偉大さを身にしみて知っています。おのずと「普通~ですよね?」という同意を前提とした同質性の確認をしてしまい窮屈な思いをさせてしまうことや、きいているフリをして流している子どものステージ、意見を一方的に投げっぱなすステージから、身の入った傾聴する能力を育むステージへ進むわけです。

決定にいたるプロセスを知らないまま、命令された内容をひたすら受動的に従う集団のなかで人が働く場合、その人は自分の割り振られた仕事以上に、その集団のために「よしやるぞ」と言う気持ちになるでしょうか?コンビニのアルバイトが、自分がコンビニ運営の意思決定のプロセスに一切関与していないのに、マニュアル接客以上の仕事をやろうと思う人はいないでしょう。

「私」という個人や、マイノリティが、社会に貢献できる場や表現の場を社会が認めない場合、かれらが社会の出来事に無関心になるのは、当然といえば当然です。内田樹氏が文藝春秋『サル化する世界』で、いまの日本人に共通するメンタリティーに「今さえよければ自分さえよければ、それでいい」と書いていましたが、まさに的をえた表現です。

自発性の最たる表現が「愛するということ」です。これは個人の成熟なくしてできない難しいことですが、もしこれができれば、サイコパスではないけれどそっちよりの「異能の鬼」にまでいってしまった人でさえ、炭次郎がしたように、自分らしさを思い出させることができるかもしれません。

「鬼」が日輪刀以外では滅することができないのと同じように、自分が自分自身に自発的に向き合わない限り、主体とよばれる「私」は取り戻せませんし、気が付いたら「あるべき自分」という自分に食い込んでしまった「鎧」を外すことも出来ません。なぜなら、「私」とは、自意識がいま・ここにある自分自身である心・身体の声に対してどういった態度をとるのかという問題だからです。この自分の自分自身への態度に向き合うことは、誰かに代わってもらうことはできないのです。

よく、「自分探しなどバカげている、お前はそこにいるだろう」という意見がみうけられますが、それは、半分はおっしゃるとおりだと思いますが、半分は的外れです。自分の自分自身への態度について、自我の発達以前から、捻じれるか、歪むか、途切れるような圧力が成長過程で文化をとおして自他ともに無自覚にかけられているのが近現代の特徴であり、特に、日本では、そのような文化からくる圧力が大半だからです。たしかに「私」はここにいるのですが、後天的な環境によって自分自身の声をまっとうに評価できない、聞き取れない状態がデフォルトになっている人も少なくはないのです。

もちろん、幸運な一部の人にとっては自分探しなどいらないというのは同意見です。その人たちにとってすべきことは「生きる」ことだけでしょう。それでも、ひとは、抱えている背景も違い、またその背景から感じる感受性もみな一人一人ちがうのだという前提や、同じ日本の中にいても、世代の置かれる環境は異なるという事実からみれば、一概に「自分探し」がバカげているとはけっして言い切れないはずです。

正当性の再確認~マッピング~

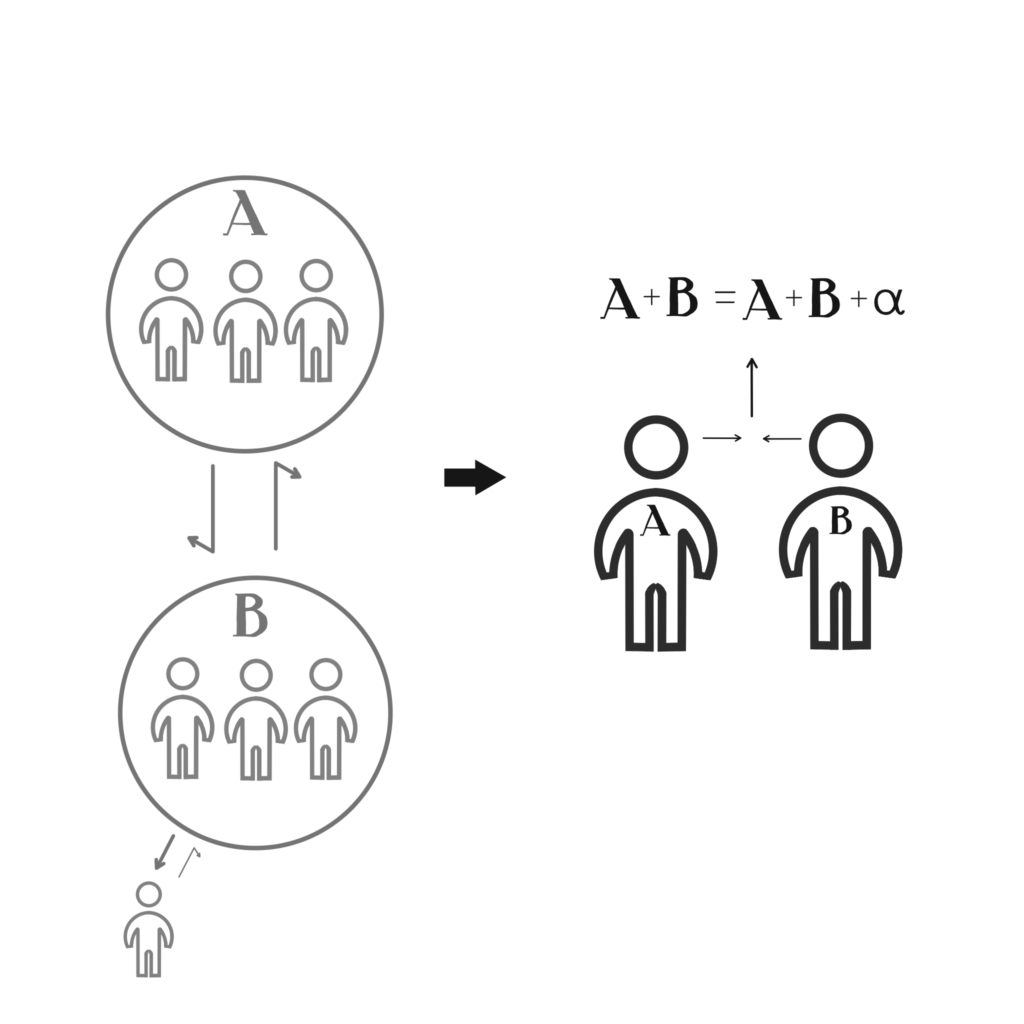

ここで、「私」として生きていくことが、日本の社会制度でどのよう立ち位置におかれているのかを、ざっと見ていきたいと思います。フィールドの全体像がつかめればそれだけ自由に動けます。アンドレ・コント・スポンビルは、『資本主義に徳はあるのか』(紀伊國屋書店)のなかで、民主主義社会における個人の立ち位置をついて分かりやすく解説しています。

ざっと、まとめてみますと次のようになります。

わたしたちは社会で暮らしていますが、いろいろな領域に同時に接してします。大まかに言えば、次に挙げた領域に接しています。

- 倫理の領域・・・愛、喜び、

- 道徳の領域・・・モラル(義務)、精神的な価値

- 政治の領域・・・個人間(集団)の利害を調整、社会の問題対応、

- 経済の領域・・・お金

これらの領域は、それぞれが独立した秩序をもっています。愛や友情、信頼、尊敬が買ったり強要しても得られないのがその例です。

経済は、富をつくるので、再分配をす立ちやすいることが仕事である政治に場を与えます。政治は法をつくれるのでわたしたちが集団生活ができる場を与えます。そのため、どうしても経済が政治より、政治が個々人の自由より優位に立ちやすい性質があります。

たとえば、お金が政治を支配していき、権力が個々人の精神的価値を支配し、本来は愛のために存在する義務であるモラルが、義務のために個人の心を犠牲にするような「価値の転倒」を引き起こしてしまう可能性があります。

経済には倫理的な自制能力がありません。例え環境を汚染しようが、不平等を引き起こそうが、会社の歯車である社員が廃人になろうが、株価やお金につながるならば行います。経済はそもそも無機質なものです。そのためわたしたちは政治を介して、集団の生活が持続可能になるように、経済に制限をかける法律を創ります。会社そのものの中に、何らかの倫理やモラルがあるとすれば、会社ではなく、会社の中にいる個々人のなかにあるということです。

また、政治が優先するのは多数派の意見です。多数決原理を利用している政治そのものは、少数派の意見が無視されやすいので、政治に関わっている個々の人間の責任により、個々人が大切にしたい価値を守るため、選挙をとおして政治に制限をかけます。選ばれたものは汚職をしない責任を果たし、選んだものは自分らで選んだ代表を監視することで制限をかけます。

注)アンドレ・コント・スポンビル:小須田健/C・カンタン訳:『資本主義に徳はあるか』:紀伊國屋書店を参考にしています。詳しくしりたい方にはおすすめです。

経済、政治、道徳にバランスをもった働きをしてもらいたいなら、優位とは逆の方向性をもった力がなくてはなりません。それが、個人の領域にある愛(喜びの感情)が生み出す意味にそって、個人が活動することで現れるベクトルです。このベクトルは、人が何もしないのであれば社会のなかで働くことはありません。社会のなかの個人が、優先させて実際に社会で活動していくことで初めて力をもちえます。会社の中の個人、直接的であれ、間接的であれ政治のなかの個人、道徳の目的である個人が自発的に行う各領域への働きかけです。経済に対しても、個人は政治を利用することで働きかけが十分可能です。

この重力のように何もしないでも働く「優位のベクトル」と、個人が自発的に活動していくことで働く「優先のベクトル」の二つがあってはじめてまともに機能するのが、今の私たちが身を置く社会システムの全体像です。(ここまでが、アンドレ・コント・スポンビル、『資本主義に徳はあるのか』(紀伊國屋書店)の内容を筆者がまとめたものです。)

今の日本では、みんなが良いというからそれが価値があるのだ、という「価値の転倒」が起きてしまっていることは否めません。今の日本社会の現状は、「優先のベクトル」があまりに貧相だからです。

すでに個性が目覚めているにもかかわらず、社会で「私」としての場が実質的に許されていない場合、愛や正義、寛容、優しさといった個人的な価値は社会のなかで力を失っていき、正義はあらゆるハラスメントと汚職へ、愛は売春や所有、支配に姿をかえ、人間関係は表面的な利害関係に収斂していきます。

それは、想像力の欠如した心の貧しい「鬼」のすむ閉鎖的で表面的な世界です。そして、人類がまだ100年も経っていないほどの近い過去におかした過ちの歴史でもあります。

「私」として生きることは、その人が後悔ない人生、活気あふれる生活、内的なつながりを感じることができる人生を可能にするだけでなく、今の日本社会のために不可欠で最も重要なことの一つです。決して「「私」であること」が、おかざりで尊厳、人権と名づけられているわけではないのです。

「太陽」から逃れば冷くなるの当然

愛や意味は個人の心からのみ生まれるもので、個人にしか妥当しません。それは、わたしたちを内側からあたためるための意味を自らうみだす太陽のような存在です。同時に、わたしたちの社会制度が機能するコアでもあります。

今日の日本では、ハラスメント、DV、虐待、機能不全家族、ネグレクト、情報リテラシー問題、自殺、世界・他人への無関心、無力感、無意味感、自己肯定感の低さ、志の不在、閉塞感、不寛容、日和見主義、受動性、画一化、後ろ向きな姿勢、クローバル化のなかでの経済の停滞と失速、イノベーションの不在、等々の問題が次々うまれ、互いに関係し負の相乗効果を生んでいます。

これらは個人の能力が曇らされていることに関係しています。

このように、社会からみても「鬼」状態から脱却し、「私」を取り戻すことは、日本の課題に向き合う自発的な取り組みであり、本質的で誠実な解決方法でもあります。日本の抱える問題を俯瞰的にながめることができれば、それは社会のためになっており、十分役立っているのです。今の日本で最も不足している支援物資も「日輪刀」であり、内なる太陽によって温もりをもった存在、つまり、「私」とし生きている人間なのです。

「色変わりの刀」と「私」らしさ

チョット内容が重くなりましたので、日輪刀に話を戻します。

ご存じのとおり、日輪刀は別名「色変わりの刀」と呼ばれています。「持ち主によって色が変わり、それぞれの色ごとに特性」(アニメ『鬼滅の刃』第6話「鬼をつれた剣士」より引用)があります。同じように、「私」である自分らしさそのものが、それぞれが異なった「色」をもち、それぞれの色ごとに特徴があります。人に個性がある以上、自然なことです。日輪刀は自分らしさが反映されているようです。

ところで、『鬼滅の刃』の主人公、竈戸炭次郎がはれて鬼殺隊の入隊を認められ、日輪刀を授かった時、刀身の色は「漆黒」でした。黒色の日輪刀をもった剣士について、彼の師匠である鱗滝左近寺はこう言います。

しかし、黒い刃になるものは数が少なすぎて、詳細が分からない。わからなすぎて、、、出世でいない剣士は黒い刃なのだという。

アニメ『鬼滅の刃』第6話「鬼をつれた剣士」より引用

今までと同じ状況を維持するという意味では、すでに大成したひとと「同じ色」の刀であれば、その「色」で大成した人物のやり方を模倣することで、試行錯誤する時間を大幅に節約ます。模倣する人がいない場合は、自らで試行錯誤せざるおえないので、コスパ的にいえば大成するには不利でしょう。

しかし、違う角度からみると、こういう解釈もできるのです。まだ既存の大成した鬼殺隊員にはできない、もしくは、やったことがない方法・能力で鬼と戦う資質があるからこそ、黒になったのであり、その刀の「色」で出世できたものはいないのは当然である、という解釈です。これは、「私」として生きる全ての人が背負う状況と同じ意味をもちます。すなわち、先例がないということは、閉塞し停滞している時代では、現状を打破できる創造の余地、可能性そのものであるという意味です。

『鬼滅の刃』の世界では、炭次郎が入隊する以前から、気の遠くなる長い年月(およそ1000年!)の間、鬼殺隊は組織され「鬼」を生み出す鬼舞辻無惨と戦ってきました。それでいて「鬼」を世界から滅却できず、「鬼」の被害を出し続けていました。これまでの鬼殺隊では、元凶の鬼仏辻無惨を倒せないどころか、むしろ、おされ気味の停滞状態が現状だったといえます。

炭次郎の日輪刀の色が「黒」であったことは、今までと違った形で鬼を滅却できる可能性と能力を秘めている、いいかえれば、過去に大成したどの先輩もなしとげられなかったことを成せる可能性を秘めているということです。「鬼」を世界から滅却して、「鬼」がまきちらかす悲惨をこれ以上ださない世界にする可能性です。

同じように、自分らしさという個性が同じ「色」を持たないことは、とてつもない可能性、停滞した世界を打破できる可能性を秘めているといえます。そして、日本は停滞・閉塞のまっただなかにあります。

先にその「色」で大成した人がいないことは、試行錯誤で道を切り開いていかなければならない大変さがあり、本当の意味で強くならなければなりません。しかし、唯一の「色」であるからこそ、同じ色を持った優秀さだけでは解決できなかった問題、同じ色の優秀さしかいないことから起こる問題、背景色に埋もれてしまうことで問いを立てることさえ出来ずにいた問題を解ける可能性を秘めた特別な存在となるのです。

今の日本は停滞し、イノベーション力も他のアジアに置いて行かれはじめ、閉鎖的な雰囲気がその停滞に拍車をかけています。そしてAIをはじめとした技術革新は、わたしたちに、量産型の優秀さとは別の知性を要求し、圧倒的に不足しています。まさに、同じ色をもたない「色」をもった「私」として生きる人が求められているのです。

主体の強みは自発性や真の自信、他者理解の能力のみならず、この創造力にもあるわけです。わたしたち一人一人には、それだけの可能性があります。人間にこの創造性がなければ、言葉も洗練できず、新しい発想もうまれず、いまでも猿山でひたすらランクを気にして群れのなかでマウントを取り合う生活をしていたことでしょう。

至高の希少性

わたしは人間について経済用語を使うのは好みませんが、稀なものほど価値がある、という意味の希少性という言葉は例外的に使いたいと思います。

『鬼滅の刃』では「鬼」が食べると強力な力を得られる特別な人間を「稀血」といいますが、それと意味は同じです。自分らしさほど希少なものはありません。世界の人口の77億人のなかでたった一人、かつ、少なくとも有史以来、まったく同じ人間はおらず、この先の未来も全く同じ人間は現れることはありません。そして、たかだか10億円・100億円・1000億円というお金をつもうが、死んでしまえば決して蘇らせることはできません。自分らしさをもった「私」とは「稀血」とはくらべものにならないほど稀な存在であり、貴重なものです。

『鬼滅の刃』の世界にとって、日輪刀はありがたい貴重で最も重要なものの一つです。同じように、「私」にとっても、わたしたちの社会にとって、私が「私」らしくいきていることも、貴重で重要なものなのです。

この意味で、まさに「日輪刀」とは自分らしさのメタファーなのです。

相違によって人類は進歩してきた

炭次郎は『鬼滅の刃』の世界で活躍していきますが、炭次郎だけでは、鬼舞辻無惨は倒せないでしょう。かれが、他の違う色の日輪刀をもった仲間や先輩・先達、命を賭して鬼と戦った先人の「犠牲」、同じ志をもった人たちとの共同は欠かせないでしょうし、お互いを高めあっていくメリットは欠かせないはずです。

個人主義が誤解されているのはそのネーミングへの響きに原因があるかもしれません。個人主義は自立を基本としますが、個々人が協力しあったり、助けを求めることを否定する意味はありません。もちろん無頼漢という意味でも全くありません。むしろ逆で、異なる個人が出会い、対話を試み、ひとりでは思いつかなかった発見をしたり、共通する価値をみいだしたり、考えの更新を生み出す豊かさにあります。

20世紀を代表するフランスの思想家で文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースは「相違」についてこう述べています。

事実、相違とは非常に豊かな力をもつものです。進歩は、相違をとおしてのみなされてきました。

――――私たちはいま、単なる消費者になり、世界のどの地点のどの文化から得られるどんなものでも消化できるけれども、独自性をすっかり失ってしまうのではないかという展望におびやかされています。

クロード・レヴィ=ストロース 大橋 保夫訳『神話と意味』 株式会社みすず書房:26項

補足はいらないでしょう。コロナ禍で一人でいる時間が増えた今の状況は、見失った独自性・独立性を再び取り戻すにはかえってちょうどよい機会かもしれません。みな一斉に「世間」の監視からはずれる大義名分がある機会など人生でそうそうにないからです。

とはいえ、それでは日本人の良さがなくなっていまうではないか、といいたくなる人もいるかもしれません。「和」を尊ぶことと自分らしく生きること、両者は対立するのでしょうか?

「一君万民」の「和」からの洗練

2013年11月から2014年5月まで国際宇宙ステーション第38/39次長期滞在クルーとしてISSに滞在し、後半では日本初のコマンダー(リーダー)を務めた宇宙飛行士の若田光一氏は、コマンダーに就くにあたり『和の心』を方針に掲げていたそうです。インタビューのなかで、「若田さんのお父さんの年代では、とも思えるクルーたちを統率していくにあたって『和の心』の方針は理解してもらえるのでしょうか?なめられないようにするために必要なことは?」という質問に対して、次のように答えています。

最初からハーモニー(和)だけではなく、最初は意見をきちんという。押すところは押す。引くところは引くという加減もします。そのうえでハーモニーを大切にという方針もわかってもらえたと思います。主張するにあたっては、自分をさらけだすこと。自分に嘘はつけないし、直球勝負が一番強いのです

「若田宇宙飛行士、東京でミッションを報告「和の心わかってもらえた」」:Automotive media response https://response.jp/article/2014/08/24/230590.htmlより引用

多文化が入り混じる国際宇宙ステーションのなかで、若田光一氏が成し遂げたように、自分らしさを犠牲にした従来の「和」から、自分らしさがあったうえでの「和」への移行は不可能ではないのです。そして、その「和」は、その「和」を率いるリーダーが「最初意見をきちんという」「主張するにあたっては、自分をさらけだすこと。自分に嘘はつけない」ということをリーダー自らが身をもって示し、自らの言葉に責任をもつことではじめて実現できる「和」です。

集団には必ず個人を軽視する力が重力のように自然発生します。だからこそ、上に立つ立場の人間がどのような態度をとるかによって、集団内の空気は大きく変わってきます。いくら口先だけ上手いことをいったとしても、実際のふるまいがなければ、言葉は言葉の地位を辱めるだけです。戦術といえば聞こえはいいですが、ただの卑怯者であることにはかわりはありませんし、信頼関係など望めないのはいうまでもないことです。

それは、「一君万民」の和の心ではなく、「私」という魂をもった人間同士が築き上げる「和」です。

もう一つ、エーリッヒ・フロムの言葉です。

有機的な成長は自分自身についてと同じく、他人の自我の特殊性に対して、最高の尊敬をはらう場合においてのみ可能である。

エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:同上 290項

エーリッヒ・フロム・・・20世紀を代表する社会・心理学者

わたしはまだ、アニメと、劇場版「鬼滅の刃」無限列車編までしか見ていませんが、炭次郎達が『鬼滅の刃』の停滞した世界を一つ上の次元に引き上げる結末を、期待せずにはいられません。

次回でシリーズ「『鬼滅の刃』からみる人生を後悔しない方法」投稿は最終回となります。「『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由とは?」から続くシリーズの中で、なんのご縁かこのサイトを訪れていただいた方々には感謝します。

お付き合いありがとうございました。

参考文献

『資本主義に徳はあるか』

[作者]アンドレ・コント・スポンビル:小須田健/C・カンタン訳

[出版社]紀伊國屋書店

「若田宇宙飛行士、東京でミッションを報告「和の心わかってもらえた」」