こんにちは、matsumoto takuya です。今回も前回にひきつづきシリーズ「『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由とは?」をおおくりします。

前回の投稿で、わたしたちが「私」を放置し「鬼」化する傾向にあり、「私」が窒息気味であるから、「私」を失った鬼から人間をまもり、鬼となった大切な存在を人間にもどす物語である『鬼滅の刃』に共感したのではないか、というところまで行きつきました。

多様化がすすんでいるはずの日本でどうして、相変わらずわたしたちが「鬼」化しやすい環境になっているのだろうか。それが、「なぜ『鬼滅の刃』が幅広い年齢層に爆発的にヒットしたのか?」の理由にふさわしいような気がします。これが今回は、この「日本の生きずらさ」のルーツを近代史から探っていきます。

目次

自由が無かった時代とは

今の日本社会の生きずらさを理解するには、個人の自由が生まれた背景から遡ってみていくのが一番です。

西洋史によれば、個人の自由は、中世末期(15世紀末)のキリスト教宗教改革と資本主義の発達によって人類の歴史に登場したものです。人々は、それまでの個人を縛る封建的共同体(中世12世紀から)のしがらみから解放されていった結果、自由を獲得したと同時に、孤独の不安も自覚するに至りました。個の自覚から始まる自由にはこのような両義性があったのです。

日本でこの「封建的」という言葉を耳にするとき、否定的なニュアンスで使われることが多いようです。自由を知らなかった時代に生きていた人々、中世の封建時代の人々はいったいどのような精神状態だったんでしょうか。

フロムは中世(12世紀~15世紀末)の人々について、こう述べています。

もちろん社会はこのように構造的であり、人間に安定感を与えていたが、しかも社会は個人を束縛していた。しかしその束縛は、のちの世紀における権威主義や圧迫がおこなったものとは違っている。中世社会は個人からその自由をはく奪しなかった。というのは、「個人」はまだ存在しなかったからである。人間はまだ第一次的なきずなによって世界に結ばれていた。かれはまだ自己を個人としては認めず、ただ社会的役割(それは当時においては自然的役割でもあった。)という点でのみ、自分の存在を意識していた。また他人も「個人」としては考えなかった。街へやってきた百姓は異国人であり、同じ町のなかでさえ、階級の違う人間は互いに異国人と考えられていた。自分自身は他人や世界について、それを分離した存在として考えるような意識はまだ十分に発達していなかった。

同上:56項

(注)フロムは近代的な意味での個人主義は存在しなかったが、中世の実際生活における具体的な個人主義は、社会的な枠組みを壊さないという条件で、大いに存在していたと述べています。

中世の世界では、不変と信じられる経済構造・社会的共同体があり、生まれついての社会的身分・特権が決められていました。構成員はその枠組みの中で生きることを条件で、経済的欲求と精神的欲求の満足を得ていました。不変でゆるぎない教会の権威は、人々の世界への見方・生き方の規範となり、固定された経済構造や社会共同体があることは、疑う必要のない安定感・絶対的な帰属感を人々にあたえていました。そのため、自由をそこまでもとめる必要もなく、現代のような意味をもった孤独の不安が自覚されることはなかったそうです。

ギルド内(今でいう職人組合、会社)では過剰な競争は御法度で、時計もまだ発明されておらずゆっくりとした時間がながれており、人間の仕事の目的となっていました。仕事のために人生があるのではなく、人生のために仕事がある。そういう時代です。

どうやら思っていたよりは悲惨でもないし、かといって戻りたいとも思えない、といった印象です。生まれた時からすでに固定した地位が約束され、全体の構造の中に根を下ろしていた人々、自他の区別がまだできていない人々、今でいう自由はないけど枠組みのなかでは個人主義が大いにあった人々、これらが近代前の中世にいきた人々の特徴です。かれらの安定や自由は、不変と信じられる経済構造・社会共同体からあたえられる安心に支えられ、家父長制をはじめとした少なくない人々の抑圧を含んだ枠組みをこわさないかぎりで実現したものでした。

日本史と西洋史は、全く同じではありませんが、似通った点は多くみられます。近代的社会制度導入前といえば、日本は士農工商の身分制度をしいていた江戸時代です。「世間」というものが著しく発達したのもこの時代だそうです。中世の人間の描写は江戸時代の民衆の描写に近いだろうと類推できます。

ここで私は、「まてよ、なんかしっくりこないな」とひっかかります。

わたしがひっかかるものを感じたのは、中世の人々の「かれはまだ自己を個人としては認めず、ただ社会的役割という点でのみ、自分の存在を意識していた。また他人も「個人」としては考えなかった。」という部分の描写が、なぜか現代にいきるわたしたちの描写としてもありうるとわたしには思われたからです。最近では会社のためにプライベートを犠牲にする人を社畜と批判的に表現する人が少なくないですが、ほんの少し前は会社人間であることは「普通」だったからです。

1977年の現役世代の精神性は中世人

次に引用した公演集を読んだとき、このもやもやを解く糸口がみつかりました。20世紀を代表する思想家・文化人類学者で、構造主義の祖であったクロード・レヴィ=ストロースは、国際交流基金の招きにより、1977年に来日し、当時の京都大学の学者たちとのシンポジウムを開催し、「何のために働くか」というテーマの討論をしています。

働くことの意味という問題は、国立民族博物館を訪れたときも、もっともレヴィ=ストロースの関心を呼んだ話題である。梅棹忠夫氏、米山俊直氏、谷泰氏、石毛直道氏などが、日本では労働は売るという観念はなじみがうすく、むしろ仕事・労働と人間形成とを結びつけて考えることを、大工の社会やお手伝いなどの例をあげて詳し説明し、その精神が近代的な大社会にも生きていることを述べた。この話はレヴィ=ストロースには大変おもしろかったらしく、それが日本人の伝統的な労働観であるならば、日本の経済発展に西洋は絶対にたちうちできないだろうと応じて、皆を笑わせた。

『構造・神話・労働 クロード・レヴィ=ストロース日本公演集』 大橋保夫編 三好郁郎・松本カヨ子・大橋寿美子訳:株式会社みすず書房:105項

注)梅棹忠夫氏(元国立民族学博物館館長)、米山俊直氏(文化人類学)、谷泰氏(社会人類学)、レヴィ=ストロース

レヴィ=ストロースが「むしろ仕事・労働と人間形成とを結びつけて考えることを、――――その精神が近代的な大社会にも生きている」という個所と、フロムが中世の人々について述べた「かれはまだ自己を個人としては認めず、ただ社会的役割――――という点でのみ、自分の存在を意識していた。」という個所の内容は、自分の自分自身への認識と社会と関わる仕事への認識とが未分化である、という点で同じ内容です。これは中世の人々の主要な特徴です。

つまり、少なくとも、1977年の現役世代における共通認識として、個人の精神のありかたは、民主主義の前提となる近代的精神ではなく、自他の区別を必要としない中世以前の精神のありかたに近かったということです。

レヴィ=ストロースはなぜ「それが日本人の伝統的な労働観であるならば、日本の経済発展に西洋は絶対にたちうちできないだろう」と冗談を言ったのでしょうか?なぜ、権力が命令を押しつけてきた場合に、異議申し立てをする個人や多様性を認めない中世的な価値観でいながら、どうして1977年の日本社会は、今ほど閉塞感や鬱屈して雰囲気にならないでいられたのでしょうか?

ここを詳しく見ていけば、日本の閉塞感についての全体像が見わたせそうです。

戦前戦後から1977年までの日本人の精神史

西洋の中世の人々は、教会を介して世界全体と結びついていました。教会が個人の価値観、人間としての徳の規範や世界への見方を教え、人々の精神的な支えと苦悩への慰めをひきうけ、労働は原罪をおった人間の罪滅ぼしの手段としていました。

1977年の日本人の多数派は、日本の中世にあたる江戸時代の人々とはまた違った意味で、「仕事・労働と人間形成とを結びつけて考え」る、という中世的な精神性を維持していました。つまり、1977年の日本人の多数派は、ひとりひとりは会社をかいして世界全体と結びついていたということです。会社が個人の価値観、生き方の規範を教え、世界への見方、ひとりひとりの精神的な支えと苦悩への慰めを引き受けていたということです。会社とは抽象的な概念なので、実際には会社の中にいる人によって行われていたことになります。

これは考えてみれば驚くことです。江戸時代は身分制度による経済の保証、寺請制度による仏教と身分制度を支持する儒教(朱子学)の価値規範の土台のもと、仕事・労働と人間形成とが結びついていました。1977年の現役世代は、価値規範を支える土台がないなかで、経済の保証をにぎる会社内にいる、聖人君子ともかぎらない人間が、一手に生活の糧と内的価値観という人間形成をひきうけていたからです。下の世代には拒否する選択肢は実質なかったでしょう。

会社とはそもそも、利害関係者の集まりで経済と組織の秩序に服しています。会社が個人の人間形成を引き受けていた、個人の価値観である尊重、寛容といったモラルが抜け落ちたような、利害と集団の決定を優先した価値観をもったロボットのような人ができあがることになります。会社原理教みたいなものです。ここからわかることは、会社原理教に陥らないたためには、その会社の指導的な立場にいる人がとても重要になっていた、ということです。つまり、その人の人間形成はその会社内で上に立つ人の質に左右されていたのです。

しかし、戦争経験世代が荒廃した日本を復興していく過程は、かなり生き生きしたイメージがあります。映像をみていても、活力にみなぎっていて、むしろ人情が溢れているような印象をうけます。会社原理教などといった非人間的な様子は感じられませし、レヴィ=ストロースの発言は肯定的です。この世代はそれ以降の世代に比べて、従来の儒教道徳を母体とする家父長的な厳しさはあるものの明らかに失敗に寛容であり、どこかほのぼのしていて、新しいことに挑戦している人、独立心の強い人、場合によっては反骨精神をしめす勇気のある人を面白いと肯定したり、敬意を示すような個人主義の精神が生きていたのではないかという印象さえうけます。

フジテレビ系の人気シリーズ『ドリフ大爆笑』が放送開始されたのも1977年ですし、お笑い関連でいえば、後ろ盾のない無所属にして芸歴のない森田一義(タモさんでおなじみの)が、媚びる様子もなく、腕一本で芸能界に現れたのもこの少し前です。

これは一体どういったことなのでしょうか。

戦争経験世代のまなざし

1977年、現役世代で指導的な立場にいたのは戦争経験世代です。かれらは、第二次世界大戦の敗戦で、おおきな、そして数えきれない死、喪失そして失敗を経験しました。同時に、権力についていた政界・財界のお偉い方がしきっていた「普通」が完全に崩壊し、ひっくり返る価値観の大転換を経験をしています。

その喪失経験は、同じように喪失・失敗の痛手に苦しんでいる他者への同情や理解の方向へ、失敗経験は人間のおごりや盲目に権威に服従することへの自戒や、寛容をもった眼差しの方向へへ、個人を成熟に導いていたのではないかと考えられます。

この世代の全ての人がそうであった、などと言うつもりはありません。しかし、知識と感情経験が結びついたとき人は内的に成長します。そして人を本質的に成長させる経験とは、成功よりも失敗や喪失経験のほうであることが多いこともまた事実です。通常であれば、人がそれぞれの人生の節目で別々のタイミングで数回経験するまれな経験を、国民が同時に一斉に、そして、何度も経験したのです。

一概にこの世代の世界や人間へのまなざしの深さについて、懐古趣味と片付けることはできません。戦争の悲惨さ、そして、敗戦や価値観の大転換の経験が、個々の人の人間性の成熟に影響しなかったと考えるほうが不自然です。

また、この世代は、おそらく敬意をともなって仏教の教えを日常の生活で実践していた(もしくは、それを見て育った)最後の世代ではないかと考えられます。家には仏壇があり、毎朝、先祖と仏様に供物をそえ、チンとりんをならし、手を合わせたあとに、朝の支度にかかったり、仕事にでかける。歳時は仏教行事によっていろどられる。酒の席では「坊主はなまぐさ」という冗談があるほど、生活に結び付いていた世代です。

お上に盲従した結果、手痛いしっぺ返しを骨身に染みて経験したことから、世間の雰囲気も「上下定分の理」といった、上下の社会的な身分・役職で他人の人となりを決めつける儒教道徳が弱まり、相対的に、明治維新から進んだ廃仏毀釈の反動で仏教道徳の平等の精神が優位になったのではないかと考えられます。いずれにせよ、人々の精神的価値規範には伝統的な仏教の教えが2020年代のわたしたちと比べてはるかに生きていたことは明白です。

同時に、戦後直後は、とにもかくにも衣食住の確保が最優先の非常事態からのスタートでした。そのため、個人の目的は、衣食住のためのお金であり、個人的な我慢をしてでもお金を稼ぐための組織を優先できたわけです。また、切実に住むところ、食べるもの、着るものを必要としていたので、それらを作る仕事に今よりはるかに簡単に志がみいだしやすかったはずです。

当時の若者にとっては、戦争で有力な上の世代をほぼすべて失っていたうえに、全てが新しい白紙状態からの再出発で先例がない状態でした。しかし、1945年の人口が7千万人で現役世代がすっぽり抜け落ちていたこと、平均年齢が20代だったことは、かえって上からの不要な封建的圧力をかける頭数が少ないために、苦労がある分、精神的に仕事がしやすかったのではないかと考えられます。

白紙の状態からなにかに挑戦することに失敗はつきものであり、日常茶飯事のはずです。社会の様々な場所で挑戦や試行錯誤をしている人が山ほどいれば、失敗することに今ほど恐怖を感じる必要がなかったはずです。

試行錯誤するゆとりも、新しい西洋の科学技術を使った創造の喜びも、今よりはるかにあったのではないかとも推測できます。挑戦を縛る先例がないといっても、欧米をみれば大枠があり、法整備もゆるくいろいろな向け道があり、ペットの首輪のごときIT管理ツールがなかった時代には現代日本のサラリーマンでは考えられない程の「あそび」と自由が仕事にあったはずです。

実際の景色も、たとえば渋谷にさえ雑木林やただっぴろい空き地が点々とあった時代。息抜きにぶらっと会社を抜け出し、河川敷の土手や空き地の木陰で一服できる時代。それが戦争経験世代の置かれていた戦後の環境です。

このように、敗戦、国土の荒廃という特殊な環境は、人々に個人的な成長と、自然に手を取り合う環境を用意していました。そのため、会社が個人の人間形成をになっても、レビィ=ストロースが驚いて関心をいだくほど、非人間的な会社原理教には陥らず、人情も経済もあり、近代化と同時に日本的な文化も生きている不思議なバランスが保てていたのです。

会社が個人の人間形成をになっていても、個性をおもしろがって尊重し、そのうえ手をとりあう条件が整っていたということです。 言い換えれば、「世間」そのものが、奇跡的に個人の気持ちへの尊重、配慮といった個人主義の要素を含んでいたのです。

1977年以降~「ズレ」の蓄積~

それが、焼け野原や土がむきだしになっただだっ広い空き地が建物でびっしりと埋められ、毎日食材が大量破棄され、洋服が2、3年の流行によって捨てられるようになってくると事態は変わってきます。衣食住は確保されていくにつれて、それにともなってそこまで必死にお金を稼ぐ目的がなくなっていきます。そこまで、我慢して会社に、上司の無茶ぶりに我慢して従う理由がうすれていくのです。

かつて、実際に多くの人に不足していた住宅や建造物は、空間を飽和させるに至った以降は、復興のシンボルから、むしろ空を狭めた閉塞感と土地ころがしのシンボルへ。洋服もファッションへ移行し大量に生産され大量の在庫をかかえるようになり、食材は毎日大量に捨てられるほど余りに余っている。このような状況では、若者が、かつてのような衣食住を生み出す仕事に切実さから志を見出すのは、かつてにくらべてはるかに難しくなってきます。

同時に、戦争経験世代から2世3世と下に世代がくだるにつれて、他者の内面に気を配れるようなまなざし、他者を同志とみるまなざしの深さは浅くなっていきます。なぜでしょうか?

ひとの精神的な成長に伴う認識は、「死」の認識と同じように、知識だけでは不十分で、感情経験とむすびつけられてはじめて得られるものだからです。下の世代は、親が経験した歴史上最大レベルの喪失・失敗・権威の失墜を実体験としてもっていません。 権力は絶対ではなく、ある日ひっくり返るものと分かったうえで服従することと、その認識がないままに権力に服従することの違い。人はいずれみな死ぬという自覚があるうえで生きる世代と、その自覚がないままに生きる世代との違い。喪失・失敗の痛手を痛感した世代が喪失・失敗を経験している人へむけるまなざしと、ただ知識でしかしらない人が喪失・失敗を経験している者へ向けるまなざしの違い。そして何より、共有する喪失、失敗経験がないことは、助け合う動機を薄めます。

また、戦争経験世代が敬意をもって規範として従ってきた仏の教えは、もはや個人の生活に根付いておらずの儀礼的になっていったことも理由の一つと考えられます。

若手にとっては実績とマニュアルをつくった先輩がわんさかいます。できるのが当たり前となり、創作の余地はへり、法整備や先例に拘束されていきます。つまらないが失敗ができないストレスのたまる業務の割合が増えて、創作の余地に反比例するように、失敗への恐れがあらわれます。世代が下るにつれて、失敗や挑戦に不寛容になり、効率至上主義、費用対効果が幅をきかせるようになります。つまり、人間のために仕事をしていた状態から、利益をだす企業体のために人間を変えの利く道具として使う傾向が強まっていくのです。

たとえば、 白紙のキャンバスのうえに大まかなルールの中で自発的に絵を描く場合と、すでにびっしりと誰かが余白を埋め尽くされた狭い隙間に、その誰かが決めた厳格なルールにそって、「絵を描きなさい」と命令されて描きたくもないのに描いているとき、その人は、うんざりすることでしょうし。

この傾向が、世代を下るたびに加速していきます。会社のなかの個人は、主体としての能力を育み、発展させ社会死活で表現できる「あそび」をうしなっていくのです。自発的な表現、寛容、個人への配慮といった「私」を会社で表現できる度合いが減っていき、儒教的な上下関係と流されやすい日和見主義だけが残ります。ゆとり教育を導入しておいて、「ゆとり」世代を嘲笑する年配のひとが多いですが、すでに彼らの世代が、戦争経験者世代がもてていた精神的な「ゆとり」を失っていたわけです。

シンプルに、政教分離がはたされた民主主義社会にある会社が個人の人間形成を担うとどうなるのか。

さきほども触れたように、資本主義における会社はそれ自体は利害集団です。会社が服するのは経済と組織の領域であり、マナー・ルール以上の人間性の規範はありません。会社がいい顔をするのは少なくとも利害のためであり、株価のためであり、株主のためで、それは愛でも道徳でもありません。会社で出世するのは、仕事ができない魅力的な人徳者ではなくて、人徳がなくても仕事で数字が残せる人です。これは、非難しているのではなく、経済そのものには人間ができているかどうかの尺度がそもそもないということです。

その会社に道徳的な要素があるとすれば、会社ではなく、その会社のなかに働く個々人のなかにあるということです。道徳主体は人間にしかありませんし、妥当もしません。会社が服しているのは、経済と組織の秩序であり、そこに正当性についての責任をはたす個人という歯止めのような存在がいなくなれば、必然的に、会社のなかに「私」という個人性が現れる場は消えていくことになります。

経済原理主義化と総官僚主義化

すわわち、お金を稼ぐためにある会社は、会社のため他者は熾烈な競争をするライバルとなり、進んで歯車となり、人間性など金にならないものへの配慮は無駄なものとみなさるおえず、人は会社のためにモノとしてあつかわれることは当然という価値観になり、それを踏まえたうえで会社に貢献することが美徳である、という価値観が優勢になってきます。

現在は、ESG(環境・社会・ガバナンス)が株価に影響を与えるようになってきており、改善は見られるものの、基本的には、私的な領域への責任をとれる人間が上の立場にいない会社が人間形成を一手に引き受けるということはこういう傾向を必ずもちます。これは、西洋が近代に入って経験した歴史と同じです。

1977年に指導的な立場にいた世代ほど我慢する動機がない環境の中で、表面的に同水準の我慢をもとめられる下の世代は、上の世代よりも自虐的な我慢をしなければならなくなります。上の世代への規範に従順で、かつ、優秀であるほど、会社の利益に尽くすために私的な領域をささげることに美徳を求める傾向を生み出します。

同時に、会社が服するもうひとつの秩序である組織の秩序により、個人への尊重を犠牲にしてでも「集団」から見た和を保つことが優先されていきます。「私」を認めない上下関係を絶対としたトップダウンが重宝され、したからの過去のやり方の変更をともなう革新的な取り組や、意見をだすことすら邪見なものとされ、過去の慣習が優先されていきます。これは官僚主義と呼ばれるものです。

集団はただ漫然としていると官僚主義に必ず傾いていきます。また、官僚主義は保身という感情をうみ、試行錯誤など、コスパの悪いのわるいものより結果がすぐに出せるようなもの、リスクをとって成功をとるよりは、結果が分かっている現状維持を求めるようになります。どの国も、どのような宗教も、どのような集団も例外なく、集団は下降していく重力に服しています。

民間の場合、「集団」は会社です。つまり、お金を稼ぐこと、集団のためであれば個人の領域を犯しても妥当であるという雰囲気と、新しいことを拒絶する閉塞感がガスのように当人たちが気づかない間に充満しています。。全体的な傾向としては、このような「私」を締め出すことを前提とした社会の空気感は、「世間」という実体のない「匿名の権威」によって強化され、維持されていくことになるのです。

もちろん、会社によっても、会社の部署によても、そして部署内の一人一人によっても事情はそれぞれ違うことでしょう。しかし、問題を捉え理解するために概念化することも時には有効です

サイレント化の源流

この頃に個人が実社会のなかで「サイレント化」してしまう傾向を生んだ出来事がありました。学生運動の挫折と三島由紀夫の自決です。

当時、敗戦した上の世代への懐疑心と、依然として残る封建的な雰囲気への鬱憤は、安保闘争(1960年代)や全共闘(全学共闘会議)(1970年代初期)などの学生運動、市民運動によって定期的に吐き出す機会がありました。

しかし、その運動は実ることはなく、集団内で「内ゲバ」とよばれる暴力が発生するまで過激化するに至り、「若者のエネルギーの発露」といった当初にはあった若者の自発的な活動へのおおらかな態度や支持を、世間から失うことで衰退してきましした。閉じられた環境で一部の権力者が決めた内容を押し付けられることへの異議申し立てであるデモが、話し合いのもとでの合意といったステージへ発展することなく、ただの破壊行為や一方的な主張のステージで止まってしまったのです。

この挫折により、個人の行動や思想またはその活動や連携といったものにたいして、ある種の拒絶反応のような空気感ができあがり、個々人のエネルギーの向いさきが会社や既存体制に向かうこととなったと考えられるのです。

この挫折により、個人の意見や思想または、その活動や連携といったものにたいして、ある種の拒絶反応のような空気感ができあがりました。

その後に起こった三島由紀夫の自決によって、社会内での個人の「サイレント」化は決定的になったのではないかとも考えられます。当時の日本人の節操の無さにたいして、彼の身体をはった異議申したは、世代のまったく違うわたしからみても見ても強烈な印象をうけます。かれの行動は結果として、大多数の人にたいして理解しがたいものに映り、学生運動から鞍替えした多数派は、かえって自身の黒歴史を合理化しやすく、結果としてみれば、個人の意思表示がしづらい社会環境を黙殺し、社会で「私」を表現することへの委縮した日本社会の傾向に拍車がかかったのではないかと考えられるのです。

もちろん、こうした時代背景や個別の出来事が、今の社会を息苦しくさせた原因であるかどうかは断言出来ません。しかし、そういう歴史があったから、今の日本の状況があることは明白な事実です。

いずれにしても、自分の自分自身への認識が、何らかの権威や社会的役割と未分化となってしまう中世的な精神性から、個性化を成長させたのちにある自他の区別を前提とした、近代的精神性へ移行することなく、日本人の精神史は時代を下っていくことになったことがわかります。

「成功」と個人の質の劣化

これらの傾向が、 1977年以降から進行していき、プライベート犠牲にする会社人間、企業戦士が誕生することになります。永遠に続くように見える経済成長にともなう物質的な繁栄にささえられた消費によって、個々人の個人的な無力感の穴埋めやプライドの確保ができていたのではないかと考えられます。ちょうど、今の中国の成金にあたる新興富裕層が世界でやっていることに似ています。

こうして、会社と消費へ生活をささげる馬車馬のような経済への貢献により、日本は「ジャパン アズ ナンバーワン」と呼ばれるほどの経済大国におどります。この富により、個人の自由の余地が一億総中流の個人にもたらされたのですが、同時に、社会では「私」を表現する場が時代が下るにつれてますます減っていき、鬱憤の穴埋めとしての消費を使った憂さ晴らしはバブル崩壊にともない、下火になっていきます。

こうして、日本人は命のすべてを会社と消費へささげる馬車馬のような貢献をするようになります。これにより、日本は一時は「ジャパン アズ ナンバーワン」と呼ばれるほどの経済大国におどりでたのです。この富により、個人の自由の余地が一億総中流の個人にもたらされたのですが、同時に社会では「私」を表現する場が時代が下るにつれてますます減っていき、鬱憤の穴埋めとしての消費を支えた経済はバブル崩壊を迎え成長は停滞し、「失われた20年」へつながっていきます。

近年、パワハラ・過労等が原因でおきた不幸で遺族が会社を訴えるケースが増え、会社のトップが謝罪会見を開くことが増えてきました。とりあえずは謝罪はするものの、トップのなかには、内心ではその異議申し立ての内容にたいして、腑に落ちていない人も多いのではないかと考えられます。なぜなら、従来の中世的な精神性のもとにある日本の社会的環境が、そのひとに、会社と自分自身の認識が未分化で一体となるように迫り、かれはそれに適応しその地位にいるからです。

当時トップが入社したときに、かれの元には選択肢はなく、それに我慢して適応してきた分、むしろ逆恨み的な不満が残る。その人は、根本的に、主体性、多様化、意思の尊重という「私」にかかわる「本質」と呼ばれるテーマに精神的な価値を見出せていない場合も多いでしょう。会社に同調・同化するためには、むしろ「私」という主体を棚上げして、上下関係に服従することが美徳として上の世代から重宝され、それが効果的な処世術でもあったからです。

「欲しがりません、勝つまでは」

このスローガンは、終戦間際の全体主義体制下の日本では、権力が国民を「一億玉砕」に動員するための統制につかたスローガンです。経済的「成功」の陰で、いつしか日本は、かつての大失敗と同じ轍をふんでいたといえます。「欲しがりません、勝つまでは」と踏ん張って「成功」した結果、「本当に守るべき大切なものは何だったのか」という人間として大事な部分が分からなくなるなるのだとすれば、それは、個々人の「質」 の劣化とよばざるおえないでしょう。

多様性の意味がわかっていない、もしくは、ある種の「アクセサリー」程度にしか価値を見出せていない人が団体のトップに就いていることは、日本では珍しくありません。そのような人の言動によって、その組織や団体、会社のなかにいる個人や活動そのものに、白けたムードを生じさせてしまっていることがあるとすれば、それは残念なことです。

このように、日本社会は、表面上は「私」という個人の権利を基礎においた社会制度をとっていますが、実社会にでてみると「私」を表現することも「私」として社会につながる場もないという、「ズレ」が生じているのです。

そもそも「ズレ」とは

そもそも、なぜ「ズレ」が問題なのかといえば、その社会にいる個々人に無力感をいだかせ、鬱屈させていき、閉塞させてしまうからです。その社会から活気が失われてしまうから問題なのです。

「ズレ」がある社会で「私」として生きようとした場合、周囲からの同調圧力で消耗しやすく、また、その社会に適応したひとからみれば鼻につくので、その人は孤立しやすくなります。その孤立感はだれだって耐え難い不安を感じるもので、「私」をごまかしてでも「世間」」への同調かりたてられます。しかし、半ば「私」という個性が発達しているので、わだかまりを内に抱え込みます。このわだかまりが、自分らしく社会で生きている人に対して逆恨みてきな苛立ちをうむわけです。この苛立ちが、さらに社会から「私」を表現する度合いを奪います。閉塞の無限ループです。

今の日本がこれほど閉塞的で外の世界への無関心と、当事者以外、個人の権利への白けたムードが漂っているのは無理もないことだといえます。

こうして、やっとのことで、1977年を経由して、戦後直後から、「鬼」化しているわたしたちが暮らす日本とへつながるわけです。その延長である2020年代に生きているわたしたちをとりまく環境をみてみましょう。「ズレ」ははたしてどうなっているのでしょうか?

2020年代からみるレヴィ=ストロースの冗談

もう一つの側面からみてみると、1977年あたりには、彼らを安心させるにたる中世のような固定的な社会構造が、まだ割と残っていたという側面があります。経済発展と血縁、地縁、そして、お見合いの仲介といった社会的な縁がまだ存在し、ある程度の絶対感と安定感を個人は感じることが出来ていたのではないかということです。また、同じテレビ番組、ラジオ、雑誌を読んでいた時代でもあります。これが、同調圧力だけでなく安心感・帰属感のようなものも用意していたのではないかと考えられます。

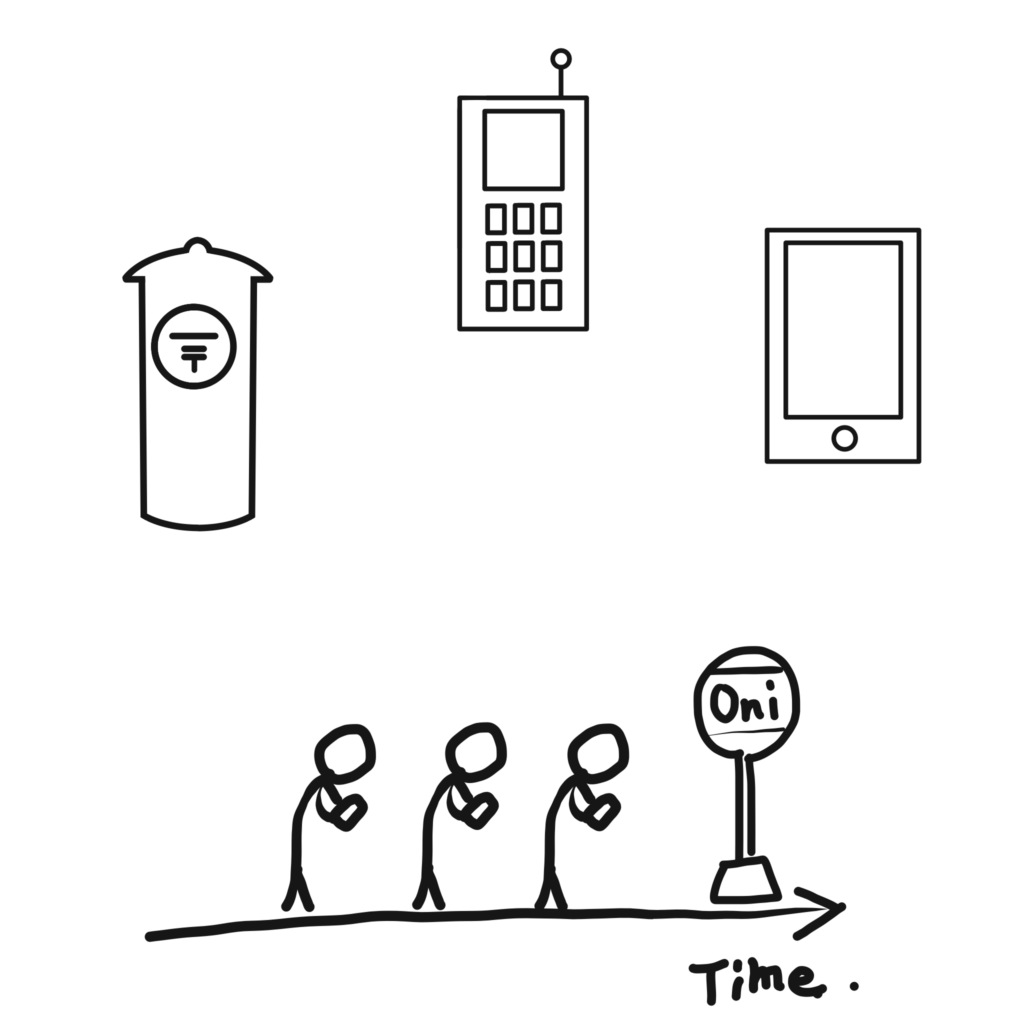

現代の社会を1977年当時と比べてどう変化したのかをざっと挙げてみますと次のようになります。

- 経 済 ・・・発展の停滞・協働ではなく競争の激化、終身雇用の崩壊・グローバル化による新興国 台頭への危惧、組織内の保守化、産業の流動化、経済的機械へのサラリーマンの歯車化・分業の徹底

- 血 縁 ・・・家父長的態度の幼稚性への自覚、機能不全家族の増加、毒親、DV、虐待・ネグレクト

- 地 縁 ・・・都市化、匿名性嗜好、過疎化、祭りの形骸化、仏教の疎遠化、EC市場の影響による街の過疎化

- 社会的縁 ・・・プライバシーの自覚、スマホ・SNSの登場・発展、バイトなど「労働は売るという観念」・契約の概念の定着化、女性軽視への懐疑、結婚への懐疑、ハラスメントの告発 などなど

わたしたちの経済・社会構造からは、1977年の現役世代が得られていた安定感はもう期待できず、むしろ、歴史的な流動状態にあります。個性化の成長を促すスマホの登場や、多様性の認知が進む一方で、個人としての表現できる許容範囲はあいかわらず狭いままなのは、イジメやネットの誹謗中傷をみれば分かることです。

現代のわたしたちが、かつての「私」を放置することを前提とする規範に、模範的にふるまうように努力を重ねたとしても、かつてのような十分な安定感・帰属感を得られません。にもかかわらず、自他の区別を許さない儒教的な上下関係を強いられる状況を約束されます。後進国とは違い、すでに衣食住、社会インフラが整っているので、「物質的な豊かさが幸せである」という素朴な夢からもすでに覚めています。

比較的若い世代が、上の世代の生き方をなぞることで得られるものに魅力を感じられないのは、それなりのわけがあったのです。

今のわたしたちの置かれた現状を知ったうえ、先に引用した、レヴィ=ストロースがいった冗談を今一度読み返してみると、中世的な社会・経済構造はもう西洋にはないし、経済は大切ではあるが、個人を犠牲にして、全体主義化する西洋が犯した失敗は繰り返せない、という皮肉が強調されて感じ取れてしまいます。

注)レヴィ=ストロース・・・20世紀を代表する社会文化人類学者、1977年に来日し、京都大学関係者と「労働」についてのシンポジウムを開く※気になる方は『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由とは?その2をご覧ください。

日本の「多様性」に感じるモヤモヤ

かつては一枚岩であった「世間」は、ネットとスマホ。SNSの普及により分散化し、土地の制約や、ひとつの世間から逃れる選択肢ふえ、窮屈さが少し解消できるようになりました。

しかし、実際の生活で閉塞感やストレスが減ったのかと聞かれれば疑問です。もちろん全てのコミュニティーがそうではありませんが、「村」に似た小「世間」が増えただけで、「内」と「外」で区分けする排他性、グループ内では同調圧といった、閉鎖的で排他的な環境はあまり変わってないような気がします。同調圧の抜け道として、複数のグループに所属することが可能ですが、その分関係が表面的で刹那的になりがりです。

これは、多様な視点をもった個人意見をしめし、が相互理解をめざして対話し、共通の価値観を見出せる人がふえたという意味での多様性とは異なります。「うち」以外の人との話し合いでは他の意見の存在価値を見出せないために、一方的な言い合いで終始し、創造性や革新的なアイデアや対話による考えのバージョンアップは期待できません。「うち」か「そと」かの二択の世界は多様性ではなく一元的な世界観です。

社会の多様性とは、違いが出会うことで新たなアイデアを生む可能性を用意し、連携しながらも、同時に精神的に自立し、自他の区別のもとの違いの尊重ができている人がどれだけいるのか、という話であって、個人を精神的に依存させ、思考停止させるセクトが多様化するという意味ではないはずです。

他方で、「私」の人生に責任をもって生きようと決意した少数派にとっては、自由と孤独について、どう取り組んだらいいのか、個人はその先に進めばどういう状態になるのか、といったイメージを学べる生きている人が、西洋の先進国のように身近にいない状況にあります。そのため、多様性を実質的に許さない日本社会のなかで、戸惑い孤立し、挫折しやすい環境にあります。

誤解を恐れずいうとしたら、主体や意思、尊重、多様性、精神の自由といったテーマについて、口で言っている内容と実際の行動が一致していない場合が多いのが日本の実情でしょう。

単純に比較することの罠

よく、年配のある程度成功した方が、同じ役職の現役の人を過去の同じ役職の人とくらべ、物質的に豊かになり楽になったくせして「小粒」になったというような意見を見聞きします。戦争経験した世代にくらべその下の世代ときたら、、、経済発展させた団塊の世代に比べその下の世代ときたら、、、ゆとり世代は、、、といった意見です。この意見はこのように、前提となっている構造の下部にある条件がおおきく異なっているということを考慮すれば的外れです。

たしかに、表にあらわれている部分はそうでしょう。しかし、その下の土台の部分で、今を生きるわたしたちは、過去の人よりもはるかに精神的に厳しい条件のなかにおり、しかもはるかに複雑なうえに様々なことを混同し、問題が自覚できず、悪いことに、その意見とおなじ批判を自分に向けてしまっているなかで仕事しています。前提条件が違うにもかかわらず。上の世代と下の世代を単純比較するほど間抜けなことはありません。

違う分母を持つ二つの分数を、分子の部分だけ見て大小を決めているようなものです。同じことは、表面的に日本の若者と欧米の先進国の国々の若者を比べることにもいえます。

次回は、マクロからみた『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由を総括します。

お付き合いありがとうございました。

参考文献

「三島由紀夫最後の1400日」

[著者] 本田 清

[発行所] 株式会社 毎日ワンズ